自然共生という思想

【環境問題基礎知識】

大場 真

この「自然と人間との共生」(自然共生)というフレーズは,1980年代から使われるようになり,1991年の「国際花と緑の博覧会」では基本理念として,また1994年の「第一次環境基本計画」では長期目標,2007年の「21世紀環境立国戦略」では社会的取り組みの一つとして定められています。また2008年北海道洞爺湖サミットのロゴマークも「自然環境と人類の共生」をモチーフとしたものが選ばれました。草木や山河にも神や仏が宿るという考え方に比較的なじみのある日本人にとって,また「天人合一」などに代表される東洋思想を共有しているアジアの人達にとって,共感しやすい理想と言えます。しかしその指す具体的内容となると,少し考える必要がありそうです。

生物の世界では,アブラムシ(アリマキ)は護衛するアリに甘露を出し,シロアリやウシは自分では消化できない食物を分解する微生物をその消化管に住まわせたりする現象が見られます。異なった生物種間において利益を与えあう関係を「相利共生」と生物学では呼びます。しかし,生物における利益といったものの推定のしにくさやその関係性の変化のしやすさのため,より広くとらえて,個体や種の存続に関して異なる生物がお互いに関わり合う現象のことを「共生」と呼ぶ場合もあります1)。さらにより広い視点からみると,生物と生物,生物と環境の関係は網の目のように広がっていることはよく知られています。食う-食われるなどを含む,この「生態系」(エコシステム)と呼ばれる生きるための依存関係は,それ自体がある種の自律性を持ち,「内部や外部が多少変化しても大きく変動しない一方で,限度を超えた変化が加わると断絶してしまう」という性質も持ちます。

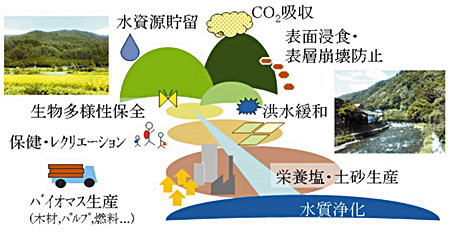

生態系を大規模に改変できる能力を持ってしまった人間は,自身とその社会だけではなく,生態系にも配慮して行動を起こす必要があると考えられます。農地や都市などへの土地利用の転換,水や空気・化石燃料などの天然の資源の消費,汚染物質の放出,また森林や魚群などの生物の資源の利用などが,生態系の復元力を越えた大きさであったり,あるいはそれを維持するための人為的管理が不適切であったりすれば,生態系の劣化や破壊を引き起こすだけでなく,人間自身の存続基盤すら危うくする可能性があります。人間活動の生態系への影響を科学的に定量化する試みとして,生態系からどの程度,物質やサービスを享受しているかという推定(「生態系サービス」2),本誌21巻3号で解説)や,負荷をどれだけかけているかということの推定(例えば,「エコロジカル・フットプリント」3))などがあります。図1は森林を一つの生態系と見なして生態系サービスを列挙したものです。森林は様々な恩恵を人間に与えてくれていますが,まだ人間が気づいていないサービスもあると考えられています。また自然共生と同様によく聞くようになった「持続可能な社会(あるいは開発)」という言葉は,この生態系サービスの持続的な利用と管理という考え方を基調としています。

この持続可能な生態系という考え方が,自然と共生するために必要なアプローチであることは確かです。しかし,自然共生という思想には,「人間の側から生態系を捉える」だけでなく,その背後に「生態系自体を中心として捉える」という思想をも含んでいると考えられます。

「山の身になって考える」思想を説いたアメリカの思想家レオポルドは,子連れの狼を射殺した経験を語っています4)。ハンターにとって狼は邪魔であり,狼が全滅すれば山は鹿が増え「ハンター天国になる」と思ったからです。しかし狼も山という生態系の一員であり,それを人間の都合で取り除くことが何を招くかを熟慮し,生態系の自律性や健全性を尊ぶこと(生態系中心の倫理)を提唱するに至りました。この思想は理性からだけでなく,銃撃した狼の眼から「緑色の炎」が消えるのを見た瞬間,身をもって悟ったことだとも述懐しています。

価値の基準を人間を中心としたものから,生命・生態系・自然へと移す考え方の転回は,「コペルニクス的」とも言える転回ですが,いくつか疑問も示されています5)。たとえば,「どのような状態が生態系にとって健全であるか人間は認識できるのか」ということや,「生態系の健全性が人間の健全性より優先されているのではないか」などです。

多くの生態系は不完全にしかモニタリングできず,また未解明のプロセスを含んでいます。現在の断片的な科学的知識や診断だけから,生態系を健全に保つための保護や保全対策,あるいは人間の行動基準を導くことは困難です。さらに,生態系が健全であるということはどういう状態なのか,ということも議論を呼ぶ話題です。

さて,コペルニクスが地動説を唱えたのは,天動説を唱えたプトレマイオスが持たない革新的な観測結果を持っていたからではないことが指摘されています6)。科学的真理は,観測事実の単純な積み重ねから得られるものではなく,何らかの価値があると思われる概念を前提として見いだされると,クーンを始めとした多くの現代科学哲学者は主張します。地動説という転回は,新しい価値への視線の結果としてコペルニクスによって提唱され,ルネサンス以降のより進んだ天体観測によって支持され,後の近代科学者達により科学的に検証されたものでした。地動説は「地球が回る」という事実を示したに留まらず,それまで一貫性があると信じられてきたアリストテレス的万物の理論を捨て去り,中世を支配したキリスト教的世界観をも揺さぶるという結果を生み出しました。コペルニクスの転回は,新説旧説の交代というような科学史の一エピソードに留まらない,人類の思想が転換した一例です。同じように,生態系中心の価値観はさらなる生態系についての科学技術を発展させ,その中でより深い生態系の健全性が理解される可能性を持っていると考えられます。

また生態系中心という主張には「個体より全体が優先されるような,全体主義的な傾向があるのではないか」という疑問も投げかけられています。組織の目的のために個人の幸福が犠牲にされてきたこれまでの歴史をふまえると,エコというスローガンの元で個人の抑圧が始まるのではないかと危惧を抱くことは根拠のないものではないでしょう。しかし,生態系を中心とした価値は,個人を動物や自然物と等しくし人間の自由を剥奪するようなものではないはずです。近代的な価値(民主主義や人権思想)の上で,人間の健全な生活が,生態系の健全性の中に織り込まれていることを見いだすことは可能なはずです。また人間の精神は生態系とは別の次元にある創発的特性ですが,その涵養には,精神が生物・物理学的に基盤とする自然の健全性も欠かせないでしょう。したがって個人の幸福が追求される際には,生態系の健全性の追求も入らねばならず,これを欠いた価値観は自らがよって立つ土台を食いつぶすような価値観ではないのでしょうか。

自然との共生のために「生態系中心」がなぜ強調されなければならないのか,と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。生態系の利用は無料である,あるいは保全の対価を払う商品であるという人間中心的な考え方からは,私達に「当然」あるいは「もっと安く」「もっと沢山」という感情しかもたらさないのではないのでしょうか。しかし,生命や生態系を中心とした価値観であれば,生態系からの恩恵は商品ではなく自然からの贈り物と捉えることができるでしょう。中沢新一は,贈り物のもつ力について触れ,「商品と異なり,贈り物は贈った相手に物だけではなく心の中に何かを与える」と指摘しています7)。商品は貨幣との等価交換対象に過ぎませんが,贈り物は果てしない心の連鎖を惹き起こします。そして自然からの「贈り物」を認めて受け取る時,人間の中に新しい何かが芽吹くのではないでしょうか。

現在私達は自然とだけでなく,異なった文化,社会,経済的立場の人達と共に生きて行くという課題も抱えています。しかし共生という言葉をキーワードとした新しい時代の実現は,意外とそう遠くないのかもしれません。

アジア水環境研究室)

執筆者プロフィール

飼い猫との共生問題を日々解決中。

引用文献

1) 石川統 『共生と進化-生態学的進化論』 培風館

2) ミレニアム・エコシステム・アセスメント編 『生態系サービスと人類の将来-国連ミレニアムエコシステム評価』 オーム社

3) マティース・ワケナゲル, ウィリアム・リース著 『エコロジカル・フットプリント-地球環境持続のための実践プランニング・ツール』 合同出版

4) アルド・レオポルド著 『野生のうたが聞こえる』 講談社学術文庫

5) ジョゼフ・R・デ・ジャルダン著 『環境倫理学-環境哲学入門』 人間の科学新社

6) トーマス・クーン著 『コペルニクス革命』 紀伊国屋書店

7) 中沢新一 『純粋な自然の贈与』 せりか書房