健康影響評価における化学物質の低用量曝露の重要性

特集 化学物質が小児・将来世代に与える健康影響の評価とメカニズムの解析

【環境問題基礎知識】

柳澤 利枝

はじめに

我々が日々生活している環境中には多種多様な化学物質が存在しています。利便性や機能性を向上するために開発された様々な化学物質は、我々の生活に多くの恩恵を与えてくれる一方、人々の健康や生態系に対して何らかの悪影響を及ぼす可能性が否定できません。こうしたことから、化学物質の生体に対する毒性の有無について調べる必要があります。ここでは、化学物質の毒性評価において、その重要性が指摘されている低用量曝露について解説したいと思います。

従来の毒性試験における問題点

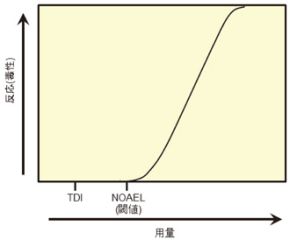

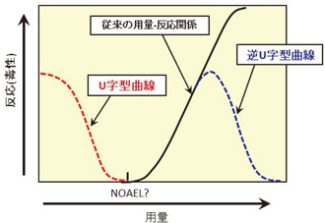

「すべての物質は毒である。用量によって毒になる」。スイス人科学者パラケルスス(1493~1541)の言葉です。つまり、化学物質に対する生体反応は、用量が増えれば増えるほどその作用や有害性が強くなる、という考え方であり、現在の毒性学及びリスク評価の基本概念となっています。一般的な化学物質の毒性試験では、マウスやラットなどの実験動物を用い、一定期間に低用量から高用量まで一定の範囲内で設定した用量の化学物質を投与し、有害な影響が認められなかった最大の用量を無毒性量(No Observed Adverse Effect Level:NOAEL)としています。また、ある濃度で生体反応が起こり始める用量は閾値と呼ばれ、NOAELとほぼ同義で使われます。この値は、生物種、曝露期間(時間)、曝露時期、対象とする指標等により異なります。このNOAELに十分な安全係数を適用して算出された数値が耐容一日摂取量(TDI:Tolerable Daily Intake)であり、ヒトがある物質を生涯にわたって毎日摂取した際に、健康に悪影響を及ぼすおそれがないと推定される一日当たりの曝露量となります。これらの数値は、実験動物に投与した用量と生体反応の間に直線的な用量-反応関係があることを前提としています(図1)。しかし、化学物質の中には必ずしも直線的な用量-反応関係を示さない物質が存在することが分かり、この原則に疑問が呈されています。例えば、図2に示すように、ある化学物質は、低用量と高用量で生体反応を示しますが、中間の用量では作用しない、あるいは無視できるレベルの作用しか示さない場合があります(U字型曲線)。また、別の化学物質では、中間用量の範囲にピークがある逆U字型曲線を形成する場合もあります。特に、U字型の反応曲線の場合は、NOAELとされた用量より低い用量でも影響が検出される可能性があります。このような非単調な用量-反応を示す場合は、高用量で検出された影響から低用量での影響を推定ができなくなり、NOAELよりも低い用量での影響を確認しなければその化学物質の毒性を正確に評価できないということになります。さらに重要なこととして、化学物質の低用量による影響は単に高用量で起こる影響を少なくしたものではなく、高用量では検出されないような毒性が検出されることが多いとも言われています。このような作用を示す化学物質には、内分泌かく乱作用を有する物質が多く、農薬、ダイオキシン類、ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)、ビスフェノールA(BPA)等で報告されています。こうした化学物質の特性を考慮すると、高用量での影響だけではなくNOAELよりもさらに低い用量、特にヒトが実際の環境中において曝露され得るレベルの低用量も含めた毒性評価を行うことが重要だと考えられます。

化学物質に対する感受性の違い

ここまで化学物質の曝露用量による生体反応の違いについて説明してきましたが、では曝露される側はどうでしょうか。年齢、性別、既往歴、遺伝的背景、衣食住環境、衛生環境等、個人によってその状況は様々です。言い換えれば、化学物質に対する反応性も異なることが十分考えられます。特に、胎児、乳幼児、高齢者、有疾患者は化学物質への曝露を含む環境の変化に脆弱であり、その影響を強く受ける可能性があります(高感受性)。しかし、先に述べた従来の一般的な毒性試験では、こうした感受性の違いについては考慮されていないため、NOAELよりも低い用量で影響が出る可能性が否定できません。最近、こうした感受性要因を考慮したリスク評価の重要性も指摘されています。

このような背景から、我々は、環境中で曝露され得るような低用量を含めた化学物質の影響評価を行っています。特に、化学物質に対する感受性の違いも考慮し、近年急増しているアレルギー疾患や生活習慣病への影響に関する研究を進めています。

ビスフェノールA(BPA)の経気道曝露がアレルギー性喘息に及ぼす影響

一例として、我々が行っている研究成果の一部をご紹介致します。対象とした化学物質はBPAです。BPAは、主にポリカーボネート、エポキシ樹脂と呼ばれるプラスチックの原料として使用されています。ポリカーボネートは、電気機器、自動車・機械部品、食器・容器に、エポキシ樹脂は、金属の防蝕塗装、電気・電子部品、土木・接着材として汎用されています。環境省の報告によると、NOAELは0.5mg/kg体重/日、TDIは0.05mg/kg体重/日と設定されており、BPAが体内に取り込まれる主な経路としては、食物などに由来する経口的な摂取です。経口による一日予測最大曝露量は0.09μg/kg体重/日とされており、前述のTDI値と比べてもはるかに低い数値です。BPAの生体影響としては、性ホルモンであるエストロゲンとの構造の類似性から、エストロゲンの代わりに受容体に結合し、内分泌かく乱作用を示すことが知られており、その作用は低用量の曝露でも検出されるという報告もあります。そこで我々は、実環境レベルの低用量のBPA曝露が与える影響について、マウスのアレルギー性喘息モデルを用いて検討することにしました。

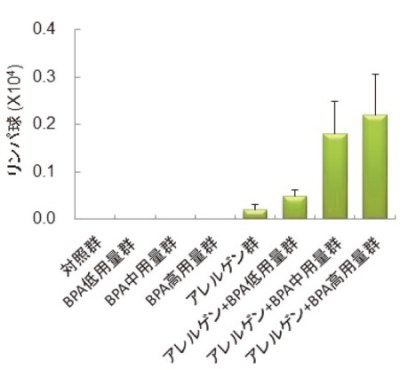

実験方法は、まず、マウスの気管内にアレルゲン(アレルギー反応をひき起こす原因物質。この実験では卵白を構成する主要タンパクであるオブアルブミンという物質を用いています。)を直接反復投与することにより、ヒトのアレルギー性喘息に近い症状を起こすモデル動物を作製します。このモデル動物にBPAを混ぜた餌を与え、アレルゲンによって引き起こされる肺の炎症や抗体産生、所属リンパ節への影響など、喘息に関わる指標を調べました。BPAの曝露量は、前述の一日予測最大曝露量0.09μg/kg体重/日相当(摂餌量より換算)を低用量群として、その10倍と100倍の3用量としました。中用量、高用量(0.9μg、9μg/kg体重/日/kg)もTDI値より低い値となります。その結果、BPAの経口曝露により、アレルゲン単独と比べてリンパ球を始めとした炎症細胞が肺により多く集まり(図3)、アレルギー疾患において炎症を亢進する作用をもつタンパクの産生や、オブアルブミンに対して特異的に反応する抗体の産生も増加していました。さらに、リンパ節細胞の活性化と増殖能の亢進が認められました。この喘息症状の悪化は、特にBPAの中用量群と高用量群でより顕著でしたが、一日予測最大曝露量相当の低用量群でも亢進する傾向を認めました。一方、このようなBPAの影響は、アレルゲンがない状態では起こらなかったことから、アレルギー性喘息という病態がある場合、すなわち、化学物質の曝露など環境要因の変化に対して感受性が高い場合にその影響が増幅される可能性を示す結果でした。

化学物質の低用量曝露の重要性は以前から指摘されていましたが、まだ十分な検討がなされているとは言い難いのが現状です。今後は、新たな毒性試験法や適切なエンドポイントの選択などを検討することにより、人々の健康維持や安全管理により有用なリスク評価に繋げていく必要があると考えられます。

執筆者プロフィール:

先日、タイのバンコクに学会で訪れた折、学会の中でも話題として取り上げられていた都市大気汚染の問題を体感し、数十年前に日本が直面していた環境問題を思い返す機会になりました。