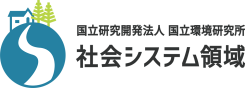

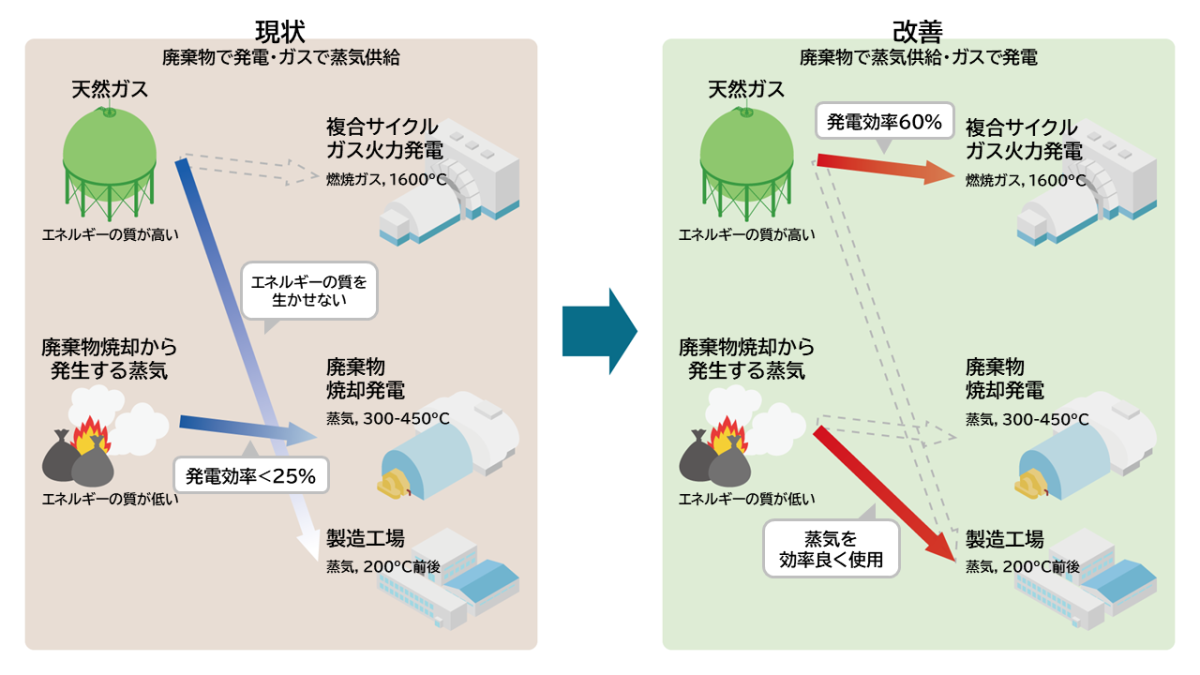

廃棄物(ゴミ)の焼却熱をエネルギーとして化学工場や製紙工場などで使い、発生するCO2もプラスチックの原料として利用することで、素材の製造から廃棄までの一連の過程(ライフサイクル)におけるカーボンニュートラルを実現しようとする新たな仕組み「LCCN:Life Cycle Carbon Neutral」の社会実装に向けた準備が進んでいます。

なぜ今、リサイクルではなく廃棄物の焼却熱とCO2を利用するLCCNの仕組みを進める必要があるのでしょうか?国内外でLCCNの社会実装に向けた準備を加速させようとする藤井実室長に聞きました。

博士(工学)。東京大学大学院工学系研究科修了。同研究科での助手を経て、2003年に国立環境研究所に研究員として入所。2017年から現職。名古屋大学大学院環境学研究科と東京大学大学院新領域創生科学研究科の客員教授、高度資源循環・デジタル化推進協議会会長などを務める。