研究者に聞く!!

Interview

秋吉英治(写真左)

大気圏環境研究領域 主任研究員

永島達也(写真右)

アジア自然共生研究グループ 研究員

大気圏環境研究領域 主任研究員

永島達也(写真右)

アジア自然共生研究グループ 研究員

環境儀では「オゾン層の機構解明」を10号で掲載しました。そこでは世界的にも難しかった宇宙からの人工衛星センサーによる成層圏の高度別オゾン濃度の測定が、ゾンデ(気球観測)並みの精度で可能となり、その成果としてオゾン層破壊の実際の状況を見ました。

今回は第二弾として、観測だけでは知ることのできないオゾン層の詳細な動向を解明するモデル研究の考え方や、今後オゾン層はどうなっていくのか、などをお聞きしました。

世界に貢献する-3次元化学モデル

1: 研究までの道程

-

Q: まず、研究者となったきっかけからお願いします。秋吉: 私は大学では物理学科の地球物理学講座に在籍していましたが、実験室にこもって研究するようなミクロな分野にはあまり興味が持てず、屋外へ出て研究をしたいと考え大気の分野へ進みました。

1982年に、気象研究所の忠鉢繁博士が世界に先がけてオゾンホールを観測しましたが、その頃、私は大学院に在学中でした。 -

Q: まさに、オゾン層破壊が注目された頃ですね。秋吉: そうです。レーザーレーダー(ライダー)で成層圏エアロゾルの研究をしていました。ライダーとは、地上から天頂へ向けてレーザー光線を一直線に飛ばし、その反射光から大気のエアロゾルの状態を捉える装置です(環境儀第8号7頁参照。http://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/08/07.html)。上空のエアロゾルは、ある程度の時間が経つといろいろな変動が起こります。ところが、ライダーでは直線上の様子しか分かりません。つまり1次元です。観測データを検討しているときに、「エアロゾルが増えたのはたぶん南風が吹いていたから、あるいは減ったのは北風が吹いていたから」、など何となく推測はつきますが、どうしても全体が見えないこともあり、非常にもどかしい思いをしていました。エアロゾルの動きを3次元でシミュレーションできれば、と思っていました。

永島: 私は高校の頃地学や地理が好きだったので、地学系の講座がある大学へ進みました。とくに研究者になろうなどとは考えていませんでしたが、学部の卒論がうまくいかず、納得できる道を求めて修士課程へ進みました。そこで、指導教官からモデルを使ってオゾンホールを再現するというテーマが与えられました。ところが、それもうまくいかなかったのです。悔しかった。そこで、博士課程に進み再度挑戦しました。粘り強く取り組んだ結果、なんとか再現に成功することができました。今思うと、失敗にめげずしぶとく研究を続けた結果、いつの間にか研究者の道に進んでいたという感じがします。

2: モデル研究の重要性

-

Q: オゾン層の研究に関しては、人工衛星からの観測や、南極での地上観測など、さまざま角度からの研究が行われていますが、その中でモデル研究はどのような位置づけになるのですか。秋吉: ILAS(10頁、図6参照)などの人工衛星や地上からの観測は、非常に大切です。ただ、そこで得られるオゾンを含む大気中の微量成分のデータは、どうしても空間的・時間的に限られたものとなります。ですから、変動の原因を考える際に、観測データの情報だけを用いた解析では推測の域を出ない場合が多々あるのです。たとえば、先ほどライダーの話で、「たぶん南風が吹いたからエアロゾルが増加したのだろう」と話しましたが、観測データだけからだと、こうした推測の検証が困難な場合が多いのです。検証作業をスムーズに行うためには、なるべく空間的にも時間的にも連続したデータがあるとよいのですが、現在、世界各地で行われている地上観測ネットワークを駆使しても、ILASなどの人工衛星データを用いたとしても、まだ十分ではありません。そこで、成層圏におけるオゾンなど化学物質の分布やその時間変動をモデル化し、観測の不十分な点を補って大気中の化学物質変動を理解するためのツールとして開発されたのが、私たちが使用している3次元化学モデルです。モデルの計算によって化学成分の挙動が全体的に把握できれば、観測で見えた局所的な変動がどのような原因から起きたのか、そしてどのような空間構造を持った変動なのかを理解することができます。また、観測データの存在しない将来のオゾン層がどうなるのかを予測するには、こうしたモデルの利用が必須なのです。

このような背景もあり、私たちは1995年に成層圏化学モデルの開発に着手しました。国内の先駆けとして、東京大学気候システム研究センターとの共同研究プロジェクトを開始し、大気大循環モデルメモ)をベースに成層圏での化学プロセスを取り込んだ3次元の化学輸送モデルと化学気候モデルを開発することができました。

3: モデルについて

-

Q: 今回の研究では輸送と気候の2種類の化学モデルが使われています。化学モデルとはなんでしょうか? そして、輸送、気候の両者はどう違うのでしょう。永島: 第一に化学モデルの目的ですが、これは、オゾンをはじめとする化学物質の空間分布を時々刻々と計算することです。以下、基本的な考え方を説明しましょう。

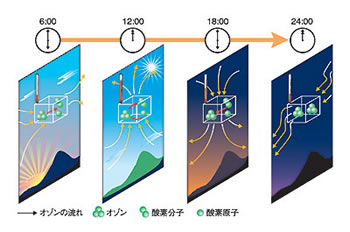

ある地点のある高度におけるオゾン量がどのようにして決まるかを考えます。まず、その場所に他の場所からオゾンがどれくらい運ばれてくるか、また逆に他の場所に向かってどれだけ流れ出て行くのかを考えます。両者の差し引きが輸送による正味のオゾン変化量になります。一方、その場所における化学的なオゾンの生成・消滅も考えなければいけません。化学反応の速さは、その場所での気温や日射量、オゾン以外の化学物質の量によって決まります。最終的には双方を用いて、オゾンがどのくらい増減するのかを計算することができます。この計算を、ある初期状態からたとえば数十分の時間間隔で連続して行うことにより、オゾンの空間分布を時々刻々と計算することが可能になるのです(図1)。

図1 成層圏におけるオゾン量の日変化

上部成層圏のある場所(図中の白い線で囲んだ箱)に入り込んでくるオゾンの流れと逆に出ていく流れ(図中の長矢印)の差し引きで輸送によるオゾン量の変化が見積もれる(入り込む方が多ければ増加し、出ていく方が多ければ減少する)。

一方、化学反応は、気温や日射量(図中の温度計と太陽からの光芒で表現)、そしてオゾンと反応する化学物質の量で決まる。

一方、化学反応は、気温や日射量(図中の温度計と太陽からの光芒で表現)、そしてオゾンと反応する化学物質の量で決まる。

| 朝 : | オゾンの光解離によりオゾンが減少 |

| 昼 : | オゾンの光解離とO2+O→O3によるオゾン生成が均衡 |

| 夕 : | 日没とともにオゾンの光解離は無くなり、O2+O→O3によるオゾン生成が優勢となるため、オゾンが増加する |

| 夜 : | Oが無くなるまでオゾン生成が進み、それ以上は変化がなくなる |

4: 化学輸送モデルと化学気候モデル

-

Q: なるほど。では化学輸送モデルと化学気候モデルの違いはどんなところにあるのですか。秋吉: 両モデルの違いは、技術的にはそう大きなものではありません。今説明した計算で必要になる風と気温のデータとして、化学輸送モデルでは観測値を、化学気候モデルでは流体力学や大気放射の方程式を解いて風と気温を計算した計算値を、それぞれ用いて化学物質の分布を計算します。この点がほぼ唯一の違いです。与えられた風と気温等のデータを使ってオゾンをはじめとする化学物質の分布を計算する手法は、両モデルで共通のものを用いています。

化学輸送モデルは、風と気温のデータとして観測値を用いるので、計算された化学物質分布の時間変化は現実大気を比較的よく再現します。また、再現だけではなく特定の化学物質の量や化学反応の速度などを人為的に調整して計算できますので、その結果から、その化学物質が他の物質に及ぼす影響を定量的に評価することができます。こうした評価は化学物質の観測データだけからは難しく、化学輸送モデルの利用は、実際に観測されたオゾン変動の要因解析などに威力を発揮しています。

永島: 化学輸送モデルは、計算を行うために風や気温の観測データが必要なため、観測データのない期間、つまり遠い過去や将来の大気化学物質の挙動を計算することはできません。一方化学気候モデルは、風や気温もモデルで計算しますから、観測データのない期間における化学物質の変動を評価することが可能になります。実際には、過去におけるオゾン層破壊物質や温室効果ガス、海面水温などの観測値、あるいは将来におけるそれらの予想値を用い、化学気候モデルで過去や将来を計算しますが、ここで計算されるデータは100年前や100年後を完全に再現するわけではありません。

たとえば、化学気候モデルに1990年代に観測された温室効果ガスや海面水温のデータを与えて1990年代の再現実験を行っても、実際に観測された日々の大気状態の変化を精密に再現することはできません。これは、実際の大気現象とそれを表現した数値モデルがカオス(予測不確実)的な性質を持っているためです。

しかしながら、計算値を時間平均した値は、観測データから求めた1990年代の平均値をよく再現することが可能です。このような平均値(=気候値)の再現性を確認した上に、同じ化学計算の手法を用いた化学輸送モデルで、実際に観測された化学物質の細かい変動をよく再現することが確認できれば、それらを根拠にして、化学気候モデルによる過去や将来の評価に信頼性を与えようというのが化学気候モデルを用いる研究の基本的な立場です。

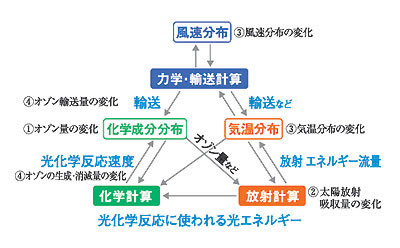

化学気候モデルを用い、オゾンをはじめとする化学物質の将来予測を行う理由はそれだけではありません。実は、成層圏では大気の温度や風の分布が決まるのにオゾンによる太陽放射の吸収とそれによる大気の加熱が決定的な役割を果たします。50年先、100年先までのオゾン量を予測しようと思ったら、これらの影響変化も加味したフィードバック過程を考えることが必要となります。化学成分、気温、風速の分布を同時に計算する化学気候モデルでは、こうした用途にまさにうってつけといえます(図2)。

図2 化学気候モデルの概念図

化学気候モデルでは、ある時刻における風速分布や気温分布、化学成分分布を用いて、力学・輸送計算、放射計算、化学計算を行い、次の時刻での各量の分布を計算します。こうした計算を繰り返すことによって各量の時間変化を求めることができます。このような計算手順により、(1)オゾン量の変化→(2)太陽放射吸収量の変化→(3)気温分布および風速分布の変化→(4)オゾンの輸送量、生成・消滅量の変化→(1)オゾン量のさらなる変化、というような、オゾンに関するフィードバック過程(作用のループ)を、モデル計算の時間進行に合わせて適切に再現することが可能になります。

5: 世界に発信する

-

Q: さて、その成果についてはいかがですか。秋吉: 当時(1990年代半ば)こうしたモデルは、計算時間の点から実用的でないとされ、世界でも米国大気センターと米国航空宇宙局ゴダード宇宙科学研究所、そして英国気象局の3つしか行っていませんでした。しかし、オゾンなどの化学物質の動きや反応を3次元で捉え追いかけていくことは、将来予測をするためには欠かせませんし、日本でも研究が必要でした。幸い国立環境研究所でも1991年にスーパーコンピュータが導入され、そこで世界を目標に追いつけ追い越せと進めたわけです。

永島: 最初の大きな成果は、国連の世界気象機関(UNEP/WMO)が発行する「オゾンアセスメント」メモ)の2002年度版に、私たちのオゾン層将来変動予測が採用されたことです。そこでは「もっとも進んだモデル計算結果」の一つとして扱われており、科学的な成果が出たことはもちろんですが、それを社会に還元できたことは大きな喜びでした。 -

Q: それは、すばらしいことですね。秋吉: ただ、空間分解能が少し粗いとか、化学計算の手法に多少問題があって改良が必要でした。そして、2007年に発表された「オゾンアセスメント2006年度版」を次なる目標に研究を続けました。2002年度版の実績もあり、国立環境研究所のスーパーコンピュータが優先的に使えるようになりました。

6: モデルの改良

-

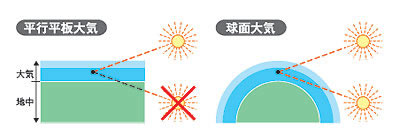

Q: 具体的には、どのような改良をしたのですか。永島: いろいろ行いました。分かりやすい例を一つ紹介しましょう。南極では8、9月にオゾンホールの形成が始まりますが、そのとき生じるオゾン破壊率が、モデルでは実際と比べて小さくなっていました。これはなぜだろうと考え検討した結果、太陽光線の進路を計算する手法に問題のあることが分かりました。9月の南極地方は極夜明けといわれる時期にあたり、太陽の位置は非常に低く、成層圏では太陽光線が大気層の下方から差し込むことも可能です。しかし、当初使われていた計算手法では、地表と大気を平行平板と仮定していましたので、太陽光線は必ず大気層の上方から差し込むことになり、薄暮時の南極上空成層圏の状態を再現し得ないことが判明したのです(図3)。

さっそく現実に合わせて球面形状の大気を仮定すると、大気層の下方から進入してくる太陽光線を再現できるようになりましたし、オゾン破壊率を現実に近いものにすることができました。

図3 平行平板大気と球面大気の直達太陽光の違い

7: オゾン層破壊の科学アセスメント2006年版へ

-

Q: そして、いよいよ目標ですね。秋吉: オゾンアセスメント2002年度版では8つの研究機関が行ったモデル実験がまとめられていますが、それぞれの研究機関が採用したモデル実験の設定が実はバラバラで、個々のモデルの評価はできるのですが、モデル同士の比較はできませんでした。今回はWMOから共通の設定案が事前に提示され、それに沿った形でモデル開発を進めました。

今回は世界の11の研究グループが参加し(図4)、私たちの研究では、「2020年頃にはオゾンホールの回復傾向が認められ、今世紀半ば頃にはオゾンホールが解消される」という将来見通しが得られました。

-

Q: 評価はいかがでした。永島: 信頼性の高いモデルとの評価を受けています。ただ、今回のオゾンアセスメントでは、南極上空の塩素量が観測に比べるとやや少ない値のモデルが多かったのです。私たちの場合もそうでした。これは、何が原因なのかはまだ分かりません。モデル大気と現実大気が完全に一致することは理想ですが実は難しい。計算手法の問題や科学的にまだ把握されていない、あるいは実証されていないような化学物質の反応や輸送のプロセスなどは、モデルに入っていません。おそらく塩素の件もその辺に原因があると考えています。

秋吉: その辺を念頭にモデルに手を加えた研究者もいました。そうしたらオゾンホールは非常にうまくいきましたが、他の地域がおかしくなってしまいました。つまり、全球的に見ると信頼できないおかしな予測になってしまったわけです。

永島: 今回の研究に使ったモデルは、計算にかなり時間がかかります。1年間分の計算に約60時間。これは地球温暖化のモデルなどに比べるとはるかに長い時間です。これを100年分行いますからすべての計算が終わるのに8カ月以上かかることになります。計算の途中でミスなどをしてしまうと、それまでの時間が無駄になりますから、本当に慎重な作業が必要でした。

8: 研究の今後について

-

Q: さて、研究の今後についてお聞かせ下さい。秋吉: 今回の研究を総括しますと、オゾンホールは今世紀半ばには消える可能性が高いと予測されます。これは喜ばしいことですし、科学と政策が結びついて成果を上げた数少ない成功例といえます。地球環境にとっても画期的なことです。

ただし、オゾンホールからの回復が実現したとしても、その時点での成層圏の大気組成は、オゾンホールが出現する1980年代以前とは違っていると予想されています。たとえば、CO2のような温室効果ガスは成層圏でも増えていますが、その増え方が今回の将来予測で仮定したシナリオと違ってくるかもしれません。そうした違いがオゾン層の今後にどう影響してくるのかはまだわかっていません。このような新たな状況を評価することは残された課題です。また、化学気候モデルをより詳細に検証するためにWMO傘下の国際プロジェクトも発足しています。研究はこれからも続きます。 -

Q: 世界中が協力してオゾン層保護対策を行っています。その成果がこのような形で見えてくるのは、本当に画期的だと思います。今後もモデルの精緻化が進むことを期待しています。ありがとうございました。

コラム

オゾン層の話

-

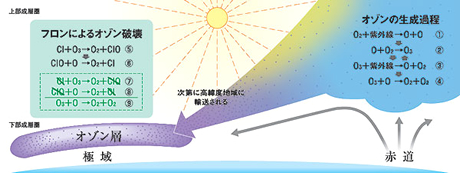

オゾンの生成:大気中の酸素分子は、太陽の紫外線を吸収して2つの酸素原子に分解します(図の(1))。酸素原子は別の酸素分子と反応してオゾンになります(2)。オゾンは紫外線を吸収し酸素原子と酸素分子に分かれます(3)。(2)(3)の反応は速く、熱帯の高度40km付近では、(1)が1回起こる間に数百回程度繰り返します。やがて、オゾンは酸素原子と反応して2つの酸素分子に戻ります。(2)(3)の反応ではオゾンの生成と消滅が非常に速く繰り返され、紫外線と気温の速い変動に応じてオゾン濃度も変化しますが、一日以上の少し長い時間スケールで見たときには結局、(1)がオゾン生成の速さを決め、(4)がオゾン消滅の速さを決めることになります。

-

フロンによるオゾン層の破壊:フロン分子は紫外線を吸収して塩素原子を遊離します。その塩素原子はすぐにオゾン分子と反応して一酸化塩素を生成します(5)。一酸化塩素分子は酸素原子と反応して元の塩素原子に戻ります。(5)(6)の過程でオゾン分子、オゾンを生成する酸素原子を1個ずつ破壊します。その後塩素原子は、新たなオゾンと結びつきオゾンを次々に破壊していくのです。 塩素原子は、それ自身は変わらず接触する物質(オゾン)の化学反応を促進する触媒です。塩素原子一つで数万個のオゾン分子を破壊するといわれています。 ここで、(5)(6)の化学式を足してみましょう。そして、矢印の左側にある反応物質と右側の生成物質に同じ原子・分子が出てきた場合はそれを消去してみましょう((7)、(8)、(9))。すると、(9)は見かけ上(4)と同じ形となります。このように酸素原子以外の原子・分子によるオゾン破壊の効果も(4)の形で表現されることが多く、それゆえ(4)はオゾンの消滅反応として重要な形なのです。 ふつうは何らかの原因でオゾンが減少しても、化学反応系自身が持つフィードバックがかかってオゾン層が一方的に破壊されることはありません。9月~10月の南極上空は(1)によるオゾンの生成が少ないうえに、極渦(冬季の成層圏に生じる極を中心とした大規模な渦)の発達によって赤道や中緯度地域からのオゾンの供給が断たれ、そのうえに、極成層圏雲を介した特殊な化学反応によって(4)の形の反応が異常に速くなり、オゾン層破壊が一方的に進む特殊な状況なのです。

-

地球温暖化とオゾン層温室効果ガスが増加すると対流圏では温暖化が進みますが、成層圏は逆に寒冷化します。成層圏の温度は、オゾン層の太陽光吸収による加熱とCO2の赤外線放出による冷却のバランスによって決まっています。成層圏でCO2が増加すると、その分多くの赤外線を放出して気温が下がり、オゾンによる加熱とCO2による冷却がより低い温度で落ち着きます。下部成層圏が約-80℃以下になると極成層圏雲(PSC)(環境儀10号7頁参照)が発生して、塩素濃度の高い状況ではオゾン層破壊がより促進されます。一方、フロン規制により塩素濃度が低くなった上部成層圏では気温の低下に伴って(2)の活動が活発となり(4)の活動が停滞するため、オゾンの発生が増えると予測されます。

オゾンは、4つの基本的な光化学反応によって赤道近くの上部成層圏(40km以上)で多く発生し極方向へ少しずつ流されていきます。運ばれながら次第に下降し、光化学反応をあまり受けなくなって下部成層圏(25km以下)に多く留まります。高緯度ではオゾンがより多く溜まってその濃度が高くなります。

-

オゾン層破壊と紫外線曝露による健康影響国連環境計画(UNEP)の最新報告(2006)によれば、オゾン層破壊による紫外線増加は確実なものの、紫外線照射量の将来予測に関しては、オゾン層破壊だけでなく気候変動の影響を受けるため、不確実性が大きいとされています。同報告では、紫外線の増加により、健康、陸域生態系、水域生態系、などさまざまな影響が指摘されています。

紫外線による健康影響は大きく分けて、皮膚に対する影響、眼に対する影響、免疫機能に対する影響があります。一方、プラスの作用として、ビタミンDの合成に関わっていることが知られていますが、現在のように食事から十分なビタミンを摂取している限りその必要性はわずかです。

皮膚に対する影響としては、日焼けや、しみ・しわ、そして、良性腫瘍、前がん症、皮膚がんの発生率の上昇といったものがあります。日焼けには、日光にあたった数時間後くらいから起きる赤い日焼け(サンバーン)と数日してから現れる黒い日焼け(サンタン)があります。日焼けサロンは人工的にサンタンを作り出しますが、悪影響も指摘されています(WHO)。また、オーストラリアやアメリカのデータで、紫外線の強い地域ほど皮膚がん発生率が高いといった研究や近年皮膚がんが増加しているという報告はありますが、日本人でみると紫外線の強さによる皮膚がんの発症率や増加率についての公式の統計データはありません。一方、神戸大学の市橋教授のグループが兵庫県加西市と沖縄県伊江村で実施した住民検診によれば、日光角化症(前がん症の一つで、将来がんに進展する可能性がある)は伊江村が加西市に比べて高率であり、また同一地区でも屋外作業者に高率であることが示されています。

眼に対する影響としては、第一に翼状片(鼻側の結膜が角膜上に侵入してくる)が上げられます。国立環境研究所の調査でも、紫外線曝露量の多い人に翼状片が高率に発生することが確かめられています。その他、白内障(レンズの役割を果たしている水晶体が濁る)のうち、皮質白内障が紫外線曝露と関連していることが知られていましたが、最近の研究で、核白内障についても温度とともに紫外線が関連していることが示されています。

免疫機能に関しても、紫外線曝露により免疫機能の低下が起こり、その結果、皮膚がん、感染症(ウイルスの再活性化)の発生率の上昇、ワクチンの効果低減、といったさまざまな影響を引き起こしていることが明らかになってきています。

(協力:環境健康研究領域 小野雅司室長)

メモ

-

大気大循環モデル大気大循環モデルとは、地球規模の大気の動き(風)や気温の分布などを、流体力学や大気放射などの物理学の法則に則って計算するコンピュータプログラムのこと

-

オゾンアセスメントオゾンアセスメント(正式訳は「オゾン層破壊に関する科学的評価」、Scientific Assessment of Ozone Depletion):世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)が世界の科学者の参加を得てオゾン層破壊に関する科学的な評価を行い刊行してきた報告書。1989年、1991年、1994年、1998年、2002年、2006年の6回、報告書が出ている。