光を使って地中の有機物と微生物活性を推定する新手法を開発

~野外における炭素循環研究の効率向上に期待~

(北海道教育庁記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、松本市政記者クラブ、長野市政記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境問題研究会、九州大学記者クラブ同時配付)

ポイント

・土壌からの反射光を解析することで土壌有機物やCO2放出速度を推定する手法を提案。

・小型分光器で森林土壌の短波長赤外領域の分光反射率を深度別に計測。

・非破壊的かつ迅速な炭素動態モニタリングの発展に期待。

概要

森林の土壌には莫大な量の炭素が有機物の形で貯蔵されており、微生物はその一部を分解して大気中にCO2を放出しています。一般に、野外の土壌有機物組成の調査では、土壌の採取と室内分析が必要で、CO2放出速度の調査ではガス分析計が使用されてきました。しかし、この方法には現場の土壌環境を攪乱してしまう、調査地点数を増やしにくい、時間がかかるといった課題がありました。

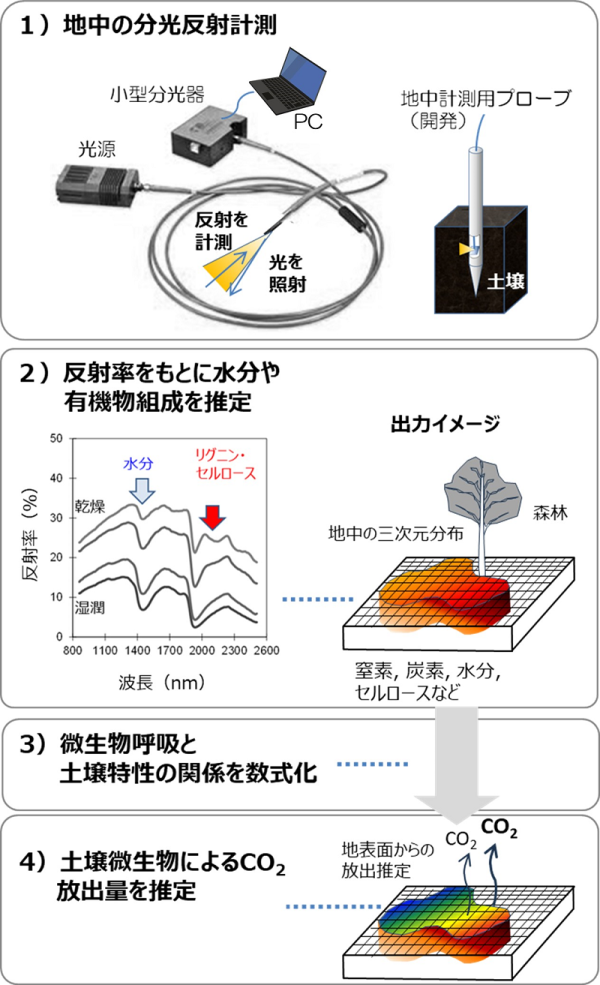

そこで研究グループは、短波長赤外領域(波長1000~2500nm)の反射光が有機物や水分の情報を反映することに注目し、地中に挿した光ファイバーと小型分光器によって計測した分光反射率をもとに、深さごとの土壌有機物の組成とそれらと関連する微生物によるCO2放出速度が推定できることを示しました。今回開発した手法は、野外での炭素循環に関わる調査研究の効率を向上させ、深度ごとの地中の炭素量マッピングやCO2放出の多地点モニタリングへの貢献が期待されます。

なお、本研究成果は、2023年6月21日(水)公開のAgricultural and Forest Meteorology誌に掲載されました。

土壌中の分光反射を計測するために専用のプローブを製作し、野外で深さ別の迅速な分光反射率計測*1が可能な観測システムを構築した。

背景

森林をはじめとする陸地の土壌には大量の炭素が有機物として貯蔵されていますが、その一部は微生物活動による分解(呼吸)によって二酸化炭素(CO2)として大気に放出されます。CO2放出量の増減は、温室効果を介した地球環境の変化を予測する上で非常に重要です。一方、森林土壌に含まれる有機物の量とその分解のされやすさ(有機物の組成や水分など)は、土壌の深さ方向や横方向に対して一定ではなく、場所によって大きく異なると考えられています。

このため、従来の土壌調査では、土壌を掘り採って実験室で詳細な成分を測定し、微生物の呼吸活性はガス分析計を用いてCO2濃度の変化から計算してきました。これらの手法で得られる値は正確ですが、現場の土壌環境を攪乱してしまう、調査地点数を増やしにくい、時間がかかるといった課題がありました。

今回、中路准教授らの研究グループは、これまで室内分析で多用されてきた分光計測法という迅速かつ非破壊的な分析手法を野外観測に応用し、土壌中の有機物の組成や水分量、それらと密接に関係する微生物活動によるCO2放出速度の推定を目指しました。

研究手法

まず、推定手法を確立するために、北海道大学苫小牧研究林(北海道苫小牧市)に広がる落葉広葉樹林と人工林において、土壌中の有機物組成が異なる13樹種(ミズナラ、イタヤカエデ、ハルニレなど)の林床の土壌を選び、その土壌の特性(有機物組成や水分量など)とCO2放出速度を室内で測定しました。その際、新たな手法として短波長赤外領域(波長:1000-2500nm)の反射の強さを波長ごとに分けて計測する分光反射率計測を用いました。従来は、乾燥試料のみを対象に行われる分光反射率計測ですが、今回は水分条件を変化させながら計測することで、野外条件での適用を目指しました。室内の分析結果をもとに、分光反射率から有機物組成と水分、それらと関係するCO2放出速度を推定するモデル式(PLS回帰と重回帰を連結した推定モデル)を作成しました。そして、野外において、地中に挿した光ファイバーを使って分光反射率を深さごとに計測し(図1)、モデル式に当てはめることで、野外での有機物組成とCO2放出速度を推定しました。実際のCO2放出速度もガス分析計で同時計測して、両者の対応関係を検証しました。

研究成果

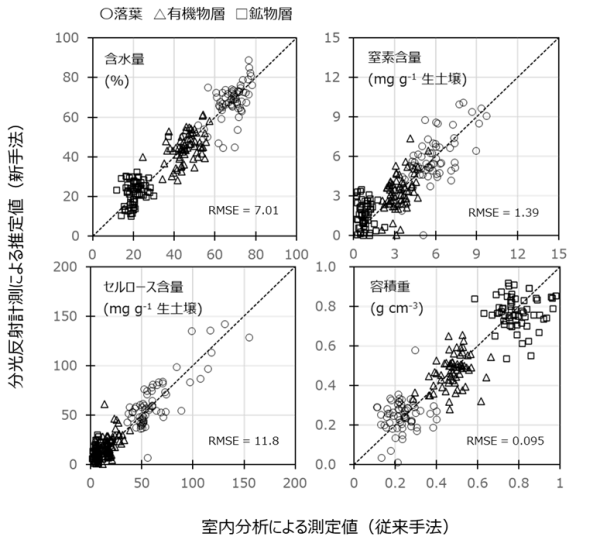

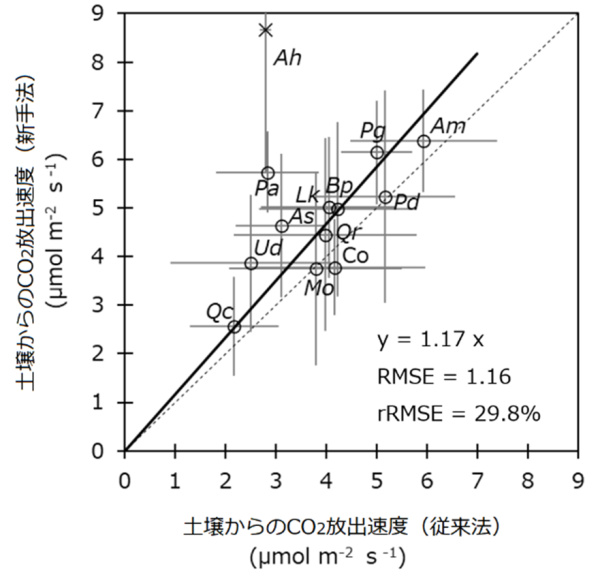

開発した推定モデル式では、土壌中の有機物組成(全炭素、全窒素、リグニン、セルロースの含量)や水分量、容積重といった土壌特性を、相対誤差23~32%で推定できました。地表面の落葉(リター層)、その下の有機物層、さらに深い鉱物層といった三つの土壌層それぞれで実測値との対応関係が得られました(図2)。野外検証では、土壌特性が地中の深さで大きく変わること(例:地表面ほど落葉などに関連したセルロース量が多く、容積重が低く間隙が多くふかふかしている)や樹種(場所)によって地中の有機物量が異なることが検出されました。深さ別に計測した分光反射率をもとに計算したCO2放出速度(推定値)と、従来のガス分析計による実測値を比較したところ、両者に正の対応関係が認められ、提案手法は29.8%の相対誤差で微生物によるCO2放出速度が推定できることが判明しました(図3)。なお、推定値が大きく外れた樹種は、窒素を取り込む細菌と共生するケヤマハンノキであり、周囲の土壌養分が他よりも高い特徴を持ちます。養分環境が大きく異なる樹種では、推定モデルの当てはまりが悪くなるという課題も示唆されました。今後、異なる森林や土壌での検証や高精度化に向けた推定方法の改善が必要ですが、野外において、大きな攪乱をせずに1地点あたりわずか数分の計測で土壌の特性やCO2の放出速度を同時推定する手法は世界初と言えます。

今後への期待

今回開発した手法は、大きな攪乱をせずに多地点で迅速に調査ができるため、野外における森林土壌の炭素動態を理解するための調査研究や、有機物の変動、CO2放出量の監視手法として有効です。また、農地や施設園芸といった一定環境内での土壌養分の監視・管理などにも応用できると期待されます。

謝辞

日本学術振興会科学研究費(課題番号JP16H04929及びJP21K19140)の支援により実施しました。

論文情報

論文名 Belowground spectroscopy — Novel spectral approach for estimation of vertical and species-specific distributions of forest soil characteristics and heterotrophic respiration 著者名 Tatsuro Nakaji1, Naoki Makita2, Ayumi Katayama3, Hiroyuki Oguma4(1北海道大学北方生物圏フィールド科学センター, 2信州大学理学部理学科, 3九州大学大学院農学研究院, 4国立環境研究所生物多様性領域) 雑誌名 Agricultural and Forest Meteorology(農学・森林気象学の専門誌) DOI 10.1016/j.agrformet.2023.109563 公表日 2023年6月21日(水)(オンライン公開)

お問い合わせ先

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター札幌研究林

准教授 中路達郎(なかじたつろう)

https://nakaji-hokudai.jimdofree.com/

配信元

北海道大学社会共創部広報課

jp-press(末尾に”@general.hokudai.ac.jp”をつけてください)

信州大学総務部総務課広報室

shinhp(末尾に”@shinshu-u.ac.jp”をつけてください)

九州大学広報課

koho(末尾に”@jimu.kyushu-u.ac.jp”をつけてください)

国立研究開発法人国立環境研究所企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

参考図

用語解説

*1 分光反射率計測 … 対象物に光を当て、そこからはね返ってくる光を(ここではグレーティングという物理的に凸凹のある素子を使用した)分光器に通すことで、波長ごとに分けてそれぞれの強さを計測する。既知の反射率を持つ物質と比較することで、相対的な反射率を計算する。対象物の物理性や化学性によってはね返ってくる光の強さが波長ごとに変わるため、その強さのパターンをもとに対象物の特徴を推定。生活の中では、乾燥粉末を対象に室内計測することで化学物質の品質管理を行う用例などがある。