世界の一酸化二窒素(N2O)収支2024年度版を公開

-1980年から2020年にかけて人為起源N2O排出は40%増加-

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会、大学記者会(東京大学)同時配付)

この研究成果をまとめた論文は、2024年6月12日に国際学術誌『Earth System Science Data(ESSD)』 で発表されます。

1. 研究の背景

一酸化二窒素(N2O)は、地球温暖化の原因となる主要な温室効果ガスの1つです。N2Oは、二酸化炭素(CO2)やメタンといった他の温室効果ガスと比べて大気中の濃度は低いですが、単位重量あたりで高い温暖化をもたらす能力(地球温暖化係数)を持ちます。また、成層圏オゾン層の破壊物質でもあります。そのため、N2Oの排出源と大気中での挙動を正しく理解することは、地球温暖化を正しく理解し対策を講じる上で重要な課題です。これまでの大気中のN2Oは1750年の270ppb (十億分率、1ppb = 0.0000001%)から2022年の336ppbまで増加してきました。食料、飼料、繊維、エネルギーの需要が高まり、廃棄物や産業活動による排出が増えることで、この増加傾向は今後も続くと予想されます。このような背景を踏まえ、世界のN2O収支の全体像を明らかにし、また、N2Oの排出および吸収・消滅速度を決定する生物地球化学的プロセスを解明するための研究が進められてきました。その成果を取りまとめた最初の報告書は2020年に出版され、今回、最新のデータと知見に基づいて内容が更新されました。

2. 研究結果と分析

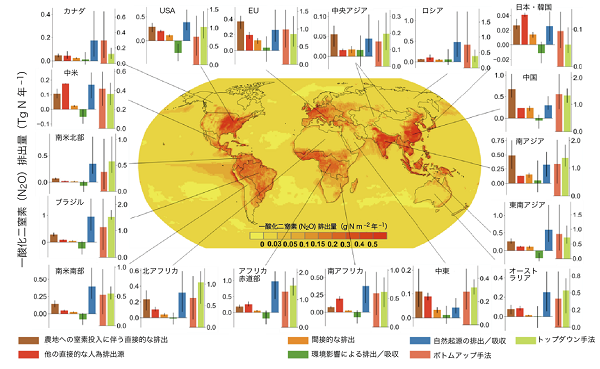

世界の温室効果ガスにおける排出と吸収・消滅の状況を把握するため、国際研究プロジェクト「グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)」は統合的な解析を実施しています。今回の報告では、国際的な研究グループ(合計58名)によって、大気中のN2O濃度観測データ、大気輸送モデルによるシミュレーション、社会経済的な統計データの分析、地表でのN2O排出・吸収の観測データ、自然界での窒素循環を扱うモデルによるシミュレーションなどの結果が吟味されました。これらのうち、主に大気の情報に基づいて収支を推定する方法をトップダウン手法、地表の情報に基づく方法をボトムアップ手法と呼び、両者の比較を行うのが統合的解析の重要なポイントです。

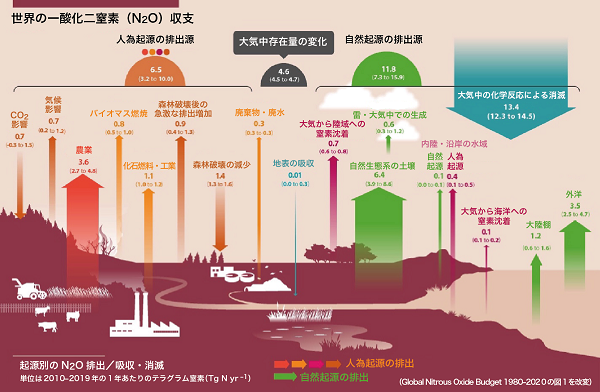

このたび、1980年から2020年の期間について、世界全体でのN2O収支の主要部分を網羅するよう、21種類の排出源と2種類の吸収・消滅源を包括的に扱って定量化することに成功しました。その全体像を示したのが図1です。

今回の分析による主要な成果は以下のとおりです。産業革命以降(1750年から2022年)の全ての温室効果ガスによる温暖化の効果(放射強制力)に対して、N2Oの寄与は6.4%でした。自然起源と人為起源を含む総N2O排出量は、2020年には17.0Tg N yr–1または18.5Tg N yr–1と推定されました(2つの値はトップダウン手法またはボトムアップ手法の最も信頼できる推定値です)。過去40年間(1980年から2020年)に、人為的なN2O排出量は約40%増加したと考えられますが、この時期に、かつて最大の排出地域であったヨーロッパでは排出量が減少してきた一方で、中国では増加して最大の排出国となったなどの地域差が見られました。農業活動は最大の人為排出源であり(3.9Tg N yr–1)、農地における窒素肥料や堆肥の使用増加が要因となって、過去の排出増加の主な原因ともなっています。その他の産業活動や廃棄物、バイオマス燃焼も大きな人為排出源となっています。

2010年代以降における大気中N2Oの増加速度は、これまで気候モデルによる将来予測で使用されてきた想定シナリオを上回る規模に達しています。つまり、気候変動枠組条約・パリ協定の温度目標を達成するには大幅な排出削減が不可欠であり、その進捗を評価する仕組み(例えばグローバルストックテイク※注釈2)に貢献するよう、地球上の N2Oを監視しモデル化するネットワークが必要です。今回の成果は、このような環境政策への貢献が期待されます。

3. 日本の貢献を含む国際協力

「世界の一酸化二窒素(N2O)収支」は、グローバル・カーボン・プロジェクト(GCP)が行っている大気への温室効果ガス排出を削減するための政策的議論と活動をサポートすることを目的とした、網羅的で一貫性のある科学的知見を集約して温室効果ガス動態の全体像を示す活動の一環となるものです。今後も最新かつ最も信頼性の高い科学的知見に基づいて、定期的に更新されていく予定です。

今回は世界各地の55機関より58名の研究者が参加する国際研究チームで更新が行われました。その中には日本の研究機関(国立研究開発法人国立環境研究所および国立大学法人東京大学、国立研究開発法人海洋研究開発機構)に属する2名(Prabir K. Patra、伊藤昭彦)が含まれます。

4. 注釈

※注釈1:

2001年に発足した国際研究計画で、持続可能な地球社会の実現をめざす国際協働研究プラットフォーム「フューチャー・アース」のコアプロジェクト。グローバルな炭素循環にかかわる自然と人間の両方の側面とその相互作用について科学的理解を深める国際共同研究を推進するため、日本(国立環境研究所)とオーストラリア(CSIRO:Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)に国際オフィスが設置されている。

※注釈2:

Global Stocktake。国連気候変動枠組条約・パリ協定における気候変動防止に関する長期目標(例えば温度上昇を産業革命前と比べて1.5℃未満に抑えるため大幅な排出削減を進める)の進捗状況を確認するため、2023年から5年毎に行われる検討作業。その結果を踏まえて、各国の温室効果ガス排出削減目標の引き上げなど政策の見直しが行われる。

5. 研究助成

本研究の一部は、環境省・環境再生保全機構の環境研究総合推進費「SII-8:温室効果ガス収支のマルチスケール監視とモデル高度化に向けた統合的研究(JPMEERF21S20800)」および文部科学省・北極域研究加速プロジェクト(ArCS-II: JPMXD1420318865)の研究費で実施されました。

6. 発表論文

【タイトル】

Global Nitrous Oxide Budget 1980−2020

【著者】

Tian, H., Pan, N., Thompson, R. L., Canadell, J. G., Suntharalingam, P., Regnier, P., Davidson, E. A., Prather, M., Ciais, P., Muntean, M., Pan, S., Winiwarter, W., Zaehle, S., Zhou, F., Jackson, R. B., Bange, H. W., Berthet, S., Bian, Z., Bianchi, D., Bouwman, A. F., Buitenhuis, E. T., Dutton, G., Hu, M., Ito, A., Jain, A. K., Jeltsch-Thömmes, A., Joos, F., Kou-Giesbrecht, S., Krummel, P. B., Lan, X., Landolfi, A., Lauerwald, R., Li, Y., Lu, C., Maavara, T., Manizza, M., Millet, D. B., Mühle, J., Patra, P. K., Peters, G. P., Qin, X., Raymond, P., Resplandy, L., Rosentreter, J. A., Shi, H., Sun, Q., Tonina, D., Tubiello, F. N., van der Werf, G. R., Vuichard, N., Wang, J., Wells, K. C., Western, L. M., Wilson, C., Yang, J., Yao, Y., You, Y., Zhu, Q.

【掲載誌】Earth System Science Data (ESSD)

【URL】https://doi.org/10.5194/essd-16-2543-2024(外部サイトに接続します)

【DOI】10.5194/essd-16-2543-2024(外部サイトに接続します)

7. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所

グローバル・カーボン・プロジェクト つくば国際オフィス

代表 白井 知子

事務局長 丹羽 洋介

gcp(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

東京大学大学院農学生命科学研究科

森林科学専攻森林資源環境科学講座 教授 伊藤 昭彦

akihikoito(末尾に”@g.ecc.u-tokyo.ac.jpをつけてください)

国立研究開発法人海洋研究開発機構 地球環境部門 地球表層システム研究センター

物質循環・人間圏研究グループグループリーダー代理 Prabir K. Patra

prabir(末尾に”@jamstec.go.jp”をつけてください)

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

koho.a(末尾に”@gs.mail.u-tokyo.ac.jp”をつけてください)

国立研究開発法人海洋研究開発機構 海洋科学技術戦略部報道室

press(末尾に”@jamstec.go.jp”をつけてください)