市民の力でハチを保全し、植物を保全する

-市民参加型調査のデータを使用したハチの分布と送粉の機能形質の分布推定-

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、北海道庁道政記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、府中市政記者クラブ、山形県政記者クラブ、宮城県政記者会、東北電力記者クラブ同時配付)

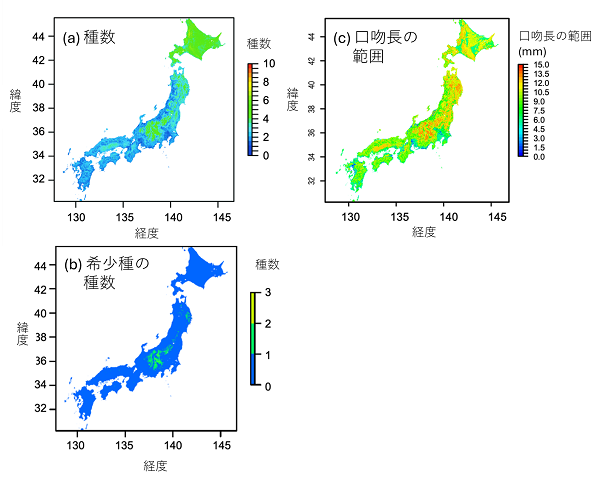

その結果、ハチの種数は北海道の西部で多い一方で、口吻長の範囲は本州の中部で広いことが推定されました。希少種の分布する地域は、その多くが口吻長の範囲が広い地域と一致していました。この結果は、ハチの保全計画において、種数だけでなく機能形質の分布も考慮することの重要性を示しています。

本研究は、14種のハチ(マルハナバチ類とニホンミツバチ)の全国的な分布を推定した重要な研究であり、さらにハチに花粉を運んでもらう植物への影響も考慮して、送粉の機能形質の分布も推定した初めての研究です。

なお、分布の推定には、東北大学と山形大学が行っている市民参加型調査「花まるマルハナバチ国勢調査」で得られたデータを使用しており、市民の力を借りることによって全国的な保全対策の計画が立てられることを示した研究でもあります。

本研究の成果は、2024年6月25日付でNature Portfolio社から刊行される『Scientific Reports』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

現在、ハチは世界的に減少傾向にあると報告されています。日本でも、過去の気候変動(主に気温上昇)や里地里山の管理放棄などにより、マルハナバチ類の分布が縮小した可能性が推定されています。

マルハナバチ類やニホンミツバチは、野生植物や農作物の花粉を運び、実や種子をつける手助けをしている重要な送粉者です。これらのハチが減少すると、これらのハチに送粉を頼っている植物の実や種子が実らず、植物も減少する危険性があります。ハチであればどの植物の花粉でも運ぶというわけではなく、花粉を運んでもらう花と運ぶハチの形や大きさといった特徴(形質)には対応関係があります。そのため、保全対策を計画する際には、ハチの種数や希少種の分布に着目するだけでなく、送粉に重要な影響を与える機能形質の分布も重視すべきだと考えられます。

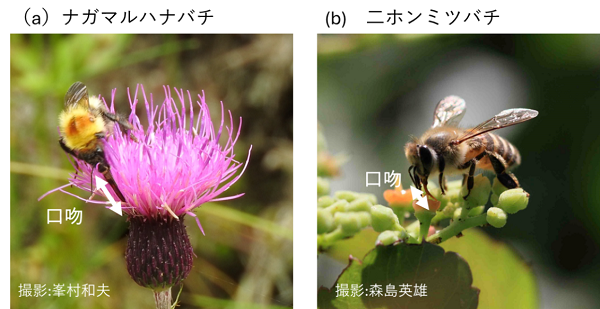

送粉の機能形質で代表的なものとして口吻(舌)長があり、ハチの種類によって口吻の長さが異なります(図1)。ハチは口吻長と一致した長さの花筒の花に訪れることが多いことが知られています。ハチの種類が多いだけでなく、さまざまな長さの口吻を持つハチが生息する場所、つまりハチ群集の口吻長の範囲が広い場所ほど、送粉できる植物の種類が多くなることが期待されます。

そこで本研究では、日本の代表的な社会性のハチであるマルハナバチ類(図1a)13種とニホンミツバチ(図1b)の合計14種を対象に、全国的な分布を推定するモデルを構築し、種数、希少種、送粉の機能形質である口吻長の範囲の分布を推定しました。

2. 研究手法

まず、日本全国における14種のハチの分布を推定するモデルを構築しました。このモデル※4では、ハチがどのような環境(気候や土地利用)の場所に生息しているかを、観測された場所の情報(在データ)と環境条件の地理情報から評価します。分布の推定には、実際にこれら14種の在データが必要ですが、全国的な在データを収集するのは非常に困難を伴います。そこで、本研究では、東北大学と山形大学が行っている市民参加型調査「花まるマルハナバチ国勢調査」(Webページ: http://hanamaruproject.s1009.xrea.com/hanamaru_project/index.html, Facebook: https://www.facebook.com/hanamarumaruhana/, X: https://x.com/Hanamaruchan870(外部サイトに接続します))で集められた、2013年から2017年までの全国的な在データを使用しました。また、環境条件は、先行研究でハチの生息条件として重要だと推定された気候や土地利用、地形のデータ※5を用いました。これらのデータから、約1km×1kmの格子ごとのマルハナバチ類とニホンミツバチの分布を推定しました。なお、市民参加型調査で集められた在データには空間的な偏り(バイアス)があり、分布を推定する際に問題になりますが、モデル構築の際にバイアスを軽減する手法を用いることで、解決しました。

このように推定された分布をもとに、種数と希少種の分布を推定しました。希少種は、環境省のレッドリストのカテゴリーから、クロマルハナバチ、ナガマルハナバチ、ウスリーマルハナバチ、ホンシュウハイイロマルハナバチ(ハイイロマルハナバチの亜種)としました。また、14種のハチそれぞれの推定された分布と口吻長のデータから、口吻長の範囲を推定しました※3。

3. 研究結果と考察

モデルにより推定されたハチの種数は、北海道西部で高く、次いで本州中部で高いという結果になりました(図2a)。希少種の分布では、ナガマルハナバチ、ウスリーマルハナバチ、ホンシュウハイイロマルハナバチは本州中部に分布することが推定された一方で(図2b)、クロマルハナバチは低標高域に分布する確率が高いと推定されました。推定された口吻長の範囲は、本州中部で広くなりました。これは、本州中部で生息している希少種のナガマルハナバチの口吻長が長いことが大きく影響していると考えられます。

これらの結果から、種数が多い地域と口吻長の範囲が広い地域とは異なっていることが明らかとなりました(図2a, c)。また、希少種の分布と口吻長の範囲が広い地域とが一致している部分が多い(図2b, c)ことを考えると、種数が多い地域である北海道西部と口吻長の範囲が広い地域である本州中部は、特に保全対策の重要性が高いと考えられます。北海道西部には、国立公園や国定公園が少なく、先行研究で過去の気候変動(主に気温上昇)の影響により北海道のマルハナバチ類の分布縮小が推定されていることもあり、北海道西部での保全対策をさらに進めていくことが必要になります。

これらは、市民参加型調査のデータを使用して得られた成果であり、市民の力を借りることによって、ハチとハチに花粉を運んでもらう植物の保全に関する、全国的な指針を作ることができることを示しています。

4. 今後の展望

本研究は、14種のハチ(マルハナバチ類とニホンミツバチ)の全国的な分布を推定し、さらに植物への影響も考慮して、送粉の機能形質の分布も推定した重要な研究です。この分布地図は、種の多様性と機能の多様性の両方を考慮した、保全対策の実施場所の優先順位付けなど、効果的な保全対策の立案のための基礎情報となります。ハチの種数を維持するための保全対策と、機能形質の多様性を維持するための保全対策をどれくらいどのように行うのかなど、地域ごとに適した具体的な保全対策を計画することも可能となります。さらに、今回開発したモデルを使うことで、気候変動の影響による将来の分布変化を予測し、気候変動適応策を検討することもできます。

このようなハチの種の多様性だけでなく、機能の多様性を考慮した保全を行うことで、ハチそのものだけではなく、ハチに送粉を頼る植物の効率的な保全にも寄与することが期待されます。今後は、ハチが送粉する植物の分布の推定結果も併せ、多様な分類群の包括的な保全対策を計画していくことを目指します。

5. 注釈

※1 中静透教授は研究開始時には東北大学に所属し、現在は森林総合研究所に所属する。 ※2 集団をつくり、その中に女王バチと働きバチのような階級を生じて分業が行われているような昆虫を社会性昆虫と呼ぶ。 ※3 口吻(こうふん)長の範囲は、その場所に生息すると推定された種の口吻長の最大値と最小値の差を算出し、該当する口吻長を持つ種が生息していない口吻長を引いたもの。例えば、口吻長が5-7mmの種と、9-12mmの種、2種のみが生息すると推定された場所では、7-9mmの口吻長をもつ種は存在しないため、口吻長の範囲は、(12-5)-(9-7)=5mmとなる。マルハナバチ類の口吻長の範囲の推定には、山形大学の横山教授と東京農工大学の井上教授が調査した口吻長のデータを使用した。 ※4 6つのモデルアルゴリズム、Generalized linear model (GLM), Generalized additive model (GAM), Random Forest (RF), Generalized boosted model (GBM), Maximum entropy model (MaxEnt), Hierarchical Multivariate Probit Regression model (HMPRM)を用い、推定値はこれらのモデルの平均を算出した。 ※5 農研機構のメッシュ農業気象データ(平均気温、年間降水量、年間日射量)、国土数値情報の土地利用3次メッシュデータ(田・その他の農用地・森林・荒地・建設用地・その他の用地・河川及び湖沼・海浜・海水域・ゴルフ場)と標高・傾斜度3次メッシュデータ(平均標高) ※6 本研究で希少種と定義した4種のうち、クロマルハナバチはこれらの3種と分布の特徴が大きく異なるため、評価を分けている。

6. 研究助成

本研究は環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費JPMEERF23S12115およびS15により実施した。

7. 発表論文

【タイトル】Estimating bee distributions and their functional range to map important areas for protecting bee species and their functions 【著者】大野ゆかり1*, 石濱史子2*, 井上真紀3, 横山潤4, 中静透5, 河田雅圭1 (1東北大学, 2国立環境研究所, 3東京農工大学, 4山形大学, 5森林総合研究所) *責任著者 【掲載誌】Scientific Reports 【DOI】10.1038/s41598-024-61848-z(外部サイトに接続します)

8. 問合せ先

【研究に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域

主幹研究員 石濱史子

東北大学 大学院生命科学研究科

客員研究者 大野ゆかり

東北大学 高度教養教育・学生支援機構 教養教育院 / 大学院生命科学研究科

総長特命教授 河田雅圭

山形大学 学術研究院

教授 横山潤

東京農⼯⼤学 大学院農学研究院⽣物制御科学部⾨

教授 井上真紀

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

029-850-2308

東北大学 大学院生命科学研究科 広報室

lifsci-pr(末尾に“@grp.tohoku.ac.jp”をつけてください)

022-217-6193

山形大学 総務部総務課秘書広報室

yu-koho(末尾に“@jm.kj.yamagata-u.ac.jp”をつけてください)

023-628-4008

東京農工大学 総務課広報室

koho2(末尾に”@cc.tuat.ac.jp”をつけてください)

042-367-5930