研究者に聞く!!

Interview

井上雄三

循環型社会・廃棄物研究センター 副センター長

循環型社会・廃棄物研究センター 副センター長

最終処分場は残余容量が逼迫しています。しかし、不法投棄による悪いイメージや環境汚染への住民の不安感などから新たな最終処分場確保が困難になっています。このような現状から、社会に受け入れられる最終処分場のモデルを提案することが急務です。「埋立廃棄物の品質並びに埋立構造改善による高規格最終処分システム」を中心に研究されている井上さんに、今後の最終処分場の姿などについてお聞きしました。

これからの廃棄物最終処分場の姿をとらえる

1:研究者への道

-

Q: 最初に、研究者となったきっかけからお願いします。井上: 今でこそ廃棄物に関わる研究を続けていますが、最初からこの分野の研究を手がけたわけではありません。大学では、土木工学を専攻していました。当時は「黒部の太陽」という映画が公開されヒットしたように、国土を造るというハード分野が成長著しい時代でした。土木分野の就職は引く手もあまただったのですが、私は土木よりも化学の方に興味を抱き、漠然と大学院進学を考えていました。その際、担任の先生は「これからは下水道の時代だ。ハードの技術も大切だ。だが、水処理などの環境分野の研究が大切になる」と折に触れて話されていました。私は、それに感銘を受けて下水道関係の卒論を書き、大学院へ進学しました。

-

Q: 進路変更しなかったら、ダムの技術者になっていたのかも知れませんね。井上: そうかも知れません(笑)。大学院では衛生工学専攻で、下水道関係の研究を続けました。博士課程に進み5年近く経った頃、当時日本では数少ない清掃工学という廃棄物関係の講座が北海道大学に設けられることになり、大学時代の担任教授から「助手としてこないか」と誘われたのです。これが私と廃棄物の出会いです。そこでは、廃棄物はもちろんのことメタン発酵の研究やシベリア、アラスカのツンドラ地帯におけるメタンガスの特性や発生量、拡散など幅広い研究を行いました。

そうこうするうちに厚生省管轄機関である国立公衆衛生院に廃棄物工学部ができ、スタッフとして誘われました。1992年のことです。その後2001年に省庁再編に伴い廃棄物工学部が環境省へ移ることになり、国立環境研究所へきたわけです。

2:廃棄物研究に本腰を入れる

-

Q: 流転的な道程を歩まれたようですね。廃棄物に関する研究はいつからですか。井上: 本格的に取組み始めたのは国立公衆衛生院からです。当時、国の研究機関で本格的に廃棄物の研究を行っているところは他にはありませんでした。パイオニア的な役割と国家レベルで大局的な研究に取り組めると考えました。

公衆衛生院では処理困難物として当時大きな課題であったし尿処理が重要な研究課題の一つでした。し尿は高濃度の有機物やアンモニアを含むため悪臭を放ち、さらに感染症の恐れがあるので、これらを解決するために民間との共同研究で膜分離高負荷脱窒素技術を確立しました。膜分離により病原性ウイルスの除去も可能となり、非常にコンパクトで安全な世界最高の技術を確立することができました。

1990年代、埋め立てられた焼却灰や飛灰中のダイオキシン類への関心が高まり、ダイオキシン類の挙動も重要な研究課題となり、その中で高塩素ダイオキシン類の移動に溶存性フミン物質(DHM)が寄与していることを明らかにしました。 -

Q: 幅の広い研究をされていたのですね。井上: はい。一方、国立公衆衛生院は技術者の研修の場でもあり、私は教官でもありました。廃棄物工学部の研修生は、各地方自治体の廃棄物関係の管理者や地方環境研究所の担当者で廃棄物管理行政の最前線にいますから現場の目を持っています。最終処分場で何か問題が起これば(多くは住民からの通報、苦情)、直ちに立ち入って問題解決を図り、住民の不安を取り除かなければなりません。私たち教官は、研修生から現場解決型研究の重要性を痛感させられました。

この研修で知り合った多くの知己は、まさに現場対応が必要な廃棄物研究を行う上で非常に大切な財産になっています。

3:最終処分場の問題−維持管理期間の長さ

実験用埋立セル(区画)中へのモニタリングセンサー敷設作業

-

Q: 国立環境研究所へ移られて、最終処分場の研究はどのように進んでいったのですか。井上: 一言で説明するのは難しいですね(笑)。まず、当時の状況を説明しましょう。私が入所する1年前に、循環基本法が制定され3Rが推進されました。その結果、ごみの排出量こそ変わらないもののリサイクルなどが進んだため、最終処分場へ持ち込まれる廃棄物は減ってきています。2003年度の産業廃棄物を例にすると、前年度に比べ約2割減です。最終処分場へ持ち込まれる廃棄物は、2010年には1996年の1/2に、そして2050年には1/10にするという長期ビジョンも出されています。それだけ聞けば「何だ、もう心配しなくてもいいじゃないか」と思うでしょうが、実際は深刻です。毎年排出された廃棄物のうち、3Rできないものは最後は最終処分場へ持ち込まれますから、次第に満杯となります。その残余年数(2003年度)は、全国平均で産業廃棄物では6.1年、一般廃棄物で13.2年です(表1)。一見、まだ余裕がありそうですが、地域によりバランスが大きく異なり、関東での産業廃棄物では2.3年、山梨県での一般廃棄物の残余年数は、なんと1.2年しかありません。早急に処分場の確保が必要になっています。

表1 産業廃棄物の最終処分場の残存容量と残余年数(平成16年4月1日現在)

平成15年度の最終処分量および平成16年4月1日現在の最終処分場の残存容量から推計。( )内は前年度の調査結果。

-

Q: かなり深刻な状況ですね。井上: そうです。しかしながら、現実には最終処分場の建設は困難な状況です。迷惑施設でいやがられるとはいえ、何とかならないものかと、手始めに聞き取り調査を行いました。すると、悪臭や汚染水の漏洩など不適切な処理による生活環境への影響と、住民に対する行政や業者のコミュニケーション不足を指摘する意見がもっとも大きく、原因は「迷惑施設」とは別のところにもあったのです。

つまり、しっかりした施設の整備、維持管理や住民とのコミュニケーションを十分行い、速やかな対応をとることで社会的に受け入れられる最終処分場をつくることができると確信しました。 -

Q: 研究は、管理型の最終処分場についてですね。その辺を少し詳しくお話しいただけますか。井上: 管理型最終処分場は、埋立が終了したら終わりというものではありません。埋立地からは浸出液が浸み出してきますが、この中には有機汚染物質やアンモニアなどが含まれ、この水質が長期間にわたって放流水基準をクリアできないため、埋立後も維持管理が必要になります。モニタリングや埋立地から浸み出してくる浸出液の処理などです。大きな処分場ですと年間の維持管理を含めた処理費用は1億円を超えてしまいます。それはかなり長期間続きます。10年なら10億円、20年なら20億円になります。埋立時は排出業者からお金が入りますが、満杯になって維持管理だけの期間になると収入はありません。今は維持管理積立金制度ができましたが、最終的にはコストに反映しますから、安全を念頭に維持管理期間を少しでも短かくしていく必要があります。

-

Q: どのような方法で行うのですか。井上: 埋立地中の廃棄物に含まれる有機物は、空気のある環境では好気性の微生物により炭酸ガスなどに分解され、悪臭はあまり出ません。ところが埋立層に空気が入らない環境中では、嫌気性微生物により可燃性のメタンガスや硫化水素などが発生して周辺に悪影響を及ぼします。したがって、埋立地中を好気的な環境にすることが大切です。しかも、好気性の方が微生物の活性が高く廃棄物の安定化が早いため、維持管理期間は短くなります

4:最終処分場の問題−廃止の条件

-

Q: 維持管理期間が終わるとどうなるのですか井上: 「廃止」つまり、更地として使えるようになります。もっともこれには、1)保有水が水処理をしなくてもよい水質になっている、2)内部の温度が周辺の温度に比べて異常に高くない(20℃以下)、3)ガスが出ない、の3つの条件を2年間クリアしなければなりません。制度上はその通りですが、このことと実際に「処分場が安定している」かは別問題です。国が決めた廃止条件は、「第1段階の安定化」です。そこを再開発しようとして掘り返すと、反応が起こり汚水が発生するかもしれません。このような事態を避けるためには維持管理期間中に科学的な内部監視を行い、定量的な評価を行うことが必要になります。

既存の最終処分場によっては他にも問題があるものがあります。重金属類やアスベストなどの分解できないものやダイオキシン類などの有害物質が大量に埋立処分されている所です。これではいくら土壌が安定しても、将来にわたって安全を保障することはできず、周辺環境への影響をなくすための修復が必要になります。

5:好気性条件の確立

-

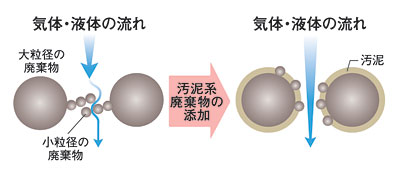

Q: お話をお聞きしていますと、「維持管理期間」が最終処分場の安全性や廃止後の活用における最大のキーワードですね。井上: そうです。維持管理期間を短くするためには好気的な環境をつくることが大切です。実施例は少ないのですが、埋立地にパイプを入れ高圧で空気を吹き込んだり、浸出液を集めて埋立地へ戻し循環させる方式などが試みられています。もちろんこれも有効な方法ですが、私たちは廃棄物という素材に注目しました。素材同士の組み合わせや、埋め方を工夫することで、好気的な環境をつくれないかと考えたのです。埋立地は、できるだけ水が均等に流れ、空気も出入りしやすい砂地のような状態が理想ですが、実際の埋立地はさまざまな廃棄物と即日・中間覆土のセル/サンドイッチ構造になっています。中でも、汚泥はとくに空気や水を通しにくいのです(10頁の参考図)。そこで、管理型処分場に多く持ち込まれる建設汚泥と、透気・透水性のよいスラグや建設系混合廃棄物(木くず、紙くず、繊維くずなど)を混合し透気・透水性について調べました。すると、スラグでは13%、建設系混合廃棄物では29%の汚泥(乾燥重量割合)を添加しても、透気・透水性は大きく低下しませんでした。

-

Q: つまり、泥を多少混ぜても空気は充分通るということですか。井上: そうなります。面白いことにスラグの場合は、汚泥を5%混ぜたときの方が混ぜないときに比べ、逆に透気性が上がったのです。スラグはふるいにかけて16ミリ以下のものを使いましたが、大きさはバラバラです。目視では、汚泥なしのときは小粒径のものが大粒径同士の隙間を塞いでいました。そこに少量の汚泥が混じったことにより、小粒径のものが団粒化してまとまり、隙間ができたようです(図1)。

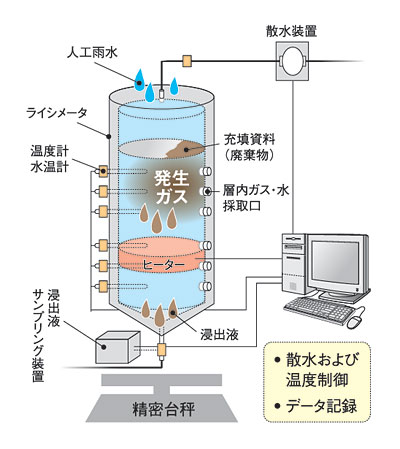

私たちの研究センターには模擬埋立実験槽(ライシメータ)があり、そこでさまざまな実験を行っていて、これもその成果です。

この装置は、埋立層内の変化を再現できるだけでなく、中でどのような変化が起きているのかが分かります。覆土の種類、素材の品質を均一にした場合、そのまま不揃いにした場合などさまざまな組み合わせから、安定化に最適な埋立て方法を探しています。多分こうしたアプローチで研究を行っているのは世界的に見ても、私たちが初めてでしょう(図2)。

具体的な成果をもう一つ紹介しましょう。2000年に福岡県筑紫野市の産業廃棄物安定型処分場の排水ピット内で、浸透水採取中の事業所作業員が硫化水素中毒が原因で死亡する事故が起きました。その原因を探る研究をこのライシメータを使って行い、石膏ボードに使用される糊が硫化水素発生に関与している可能性を指摘しました。この結果は廃棄物として処分される廃石膏ボードの規制強化につながりました。

図1 団粒構造と透過性向上のメカニズム

図2 ライシメータの概要

ライシメータは埋立層内の変化を再現する筒状の装置です。この筒に廃棄物試料を充填し、上部から人工的に雨水を降らせ、層内や下部から流出する水分とガスを採取して分析することによって、充填試料の浄化の様子を観察することができます。

6:高規格最終処分システムをめざす

新しいコンセプトで建設された山間の最終処分場

-

Q: 研究成果が具体的な施策などにつながる、研究者冥利につきると思いますが、井上さんが今の研究の先に見ているものは何ですか。井上: 私たちがめざしているのは、先ほど少し触れた、社会的に受け入れられるような最終処分場なのです。これを、高規格最終処分システムと呼んでいます。

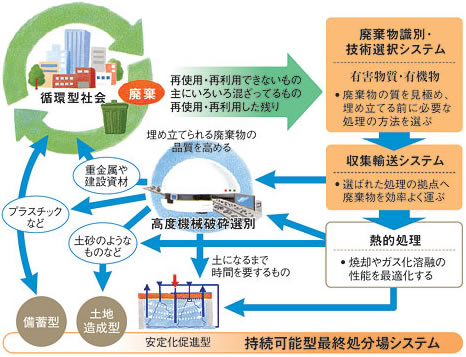

これまでの最終処分場の設計は、遮水構造、埋立の順序、一番上にどのような覆土でどのくらい被うのか、といった構造基準しか条件に与えられていません。廃棄物の埋立てについての管理も標準化されたものはないのです。また即日覆土も、種類や品質、そして量などは、構造の条件に入っていません。こうしたことが相まって、現実の埋立処分場では廃棄物の組み合わせやその埋め方もばらばらになってしまう場合もあります。これでは、全体を好気性の環境にするのは不可能です。同様に、これまでの最終処分場は処分場の中でしかものが考えられませんでした。つまり、運ばれる廃棄物の種類、品質、形状などには手を付けられず、与えられた条件下で何とかやりくりしながらの埋立施工管理でした。そうではなく、廃棄物の流れでいうと川上にあたる中間処理施設に対して提案してもよいはずです。たとえば、埋立ての条件に合わせて廃棄物の粒径をもっと均一にする、あるいは有害物質の少ない品質の提案や廃棄物の分類別や最適な組み合わせで運んでもらう物流の提案です。高規格最終処分システムとは維持管理期間を1世代(30年程度)以内とし、科学的に確実な「廃止」へとつなげるために川上への提案や埋立研究を行い、安心できる最終処分場づくりをめざすものです。そして地域に対しては、科学的根拠を踏まえた情報を発信するなど双方向対話の充実も図っていくものです。つまり、“入れる物”(廃棄物)の質を制御する、“入れ(埋め)方”や“入れ物”(処分場)を工夫し、なるべく自然のパワーを使って安定化する、そして双方向対話によって地域と共生する−これがめざす21世紀の廃棄物最終処分場の姿なのです。(図3)

図3 高規格最終処分システムのめざすもの

最終処分場のあり方を土壌還元と位置づければ「土に戻る、または土にできる廃棄物だけを最後に埋める」を実現する技術システムを構築することが欠かせません。そして、この前提にたって、新しい3つの最終処分場の類型が生まれてきます。

1. 備蓄型:プラスチックなど、リサイクルできる素材をマーケット需要に応じて提供するため安全に保管する埋立地。

2. 土地造成型:土砂に近い廃棄物を埋め早期に制限のない跡地利用を行うことができる埋立地。

3. 安定化促進型:一定期間後の跡地利用のため安定化を促進する技術を導入した埋立地。(対談ではこのタイプを紹介しています。)

1. 備蓄型:プラスチックなど、リサイクルできる素材をマーケット需要に応じて提供するため安全に保管する埋立地。

2. 土地造成型:土砂に近い廃棄物を埋め早期に制限のない跡地利用を行うことができる埋立地。

3. 安定化促進型:一定期間後の跡地利用のため安定化を促進する技術を導入した埋立地。(対談ではこのタイプを紹介しています。)

7:最後に

-

Q: 維持管理期間を1世代以内に短縮することが、実はそこだけではなく循環型社会という大きな枠の中で連携して川上や地域も巻き込んでいくことまで考えているのですね。実にスケールの大きな研究ですね。井上: そうです。わたしたちは将来の最終処分場について「土に戻る、または土にできるごみだけを最後に埋める」を念頭に置いています。そのための技術システムを構築するために国立環境研究所の第2期中期計画に沿って研究を続けています。

-

—今後が楽しみです。ありがとうございました。

メモ

-

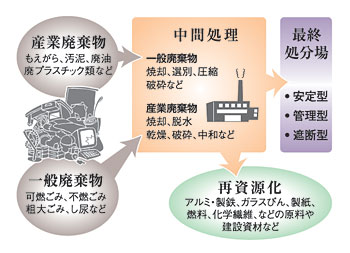

最終処分場と廃棄物の流れ廃棄物は収集されると、まず無害化、減量化、安定化を図るため中間処理施設に運ばれます。一般廃棄物の場合、可燃ごみは焼却へ、粗大ごみ・不燃ごみは選別、圧縮、破砕などへ向かいます。一方、産業廃棄物では、汚泥などは脱水・乾燥、廃油は中和、廃プラスチックスは破砕、廃酸・廃アルカリ物質は中和などの処理が行われます。こうした工程で処理された廃棄物は、最終処分場での埋立や再資源化へと向かいます。なお、最終処分場は昭和52年から3つのタイプが規定され、廃棄物の種類によって投入できる処分場が指定されています。

-

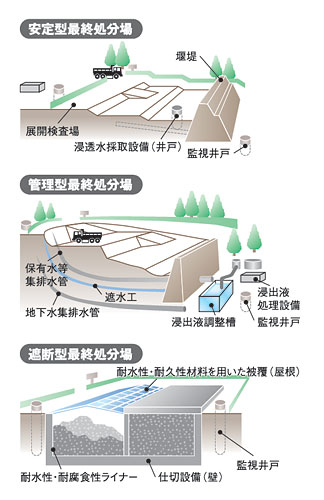

最終処分場の分類(1) 安定型最終処分場:安定5品目(廃プラステック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・陶器くず、建設廃材で有機物の付着がないもの)のみが対象。周囲の囲い、堰堤などの設備ですむ簡便な処分場です。

(2) 管理型最終処分場:家庭から出る廃棄物や焼却灰や、産業廃棄物における汚泥や燃えがら、シュレッダーダストなど(いずれも一定量以上の有害物質を含まないもの)が対象。地下水汚染や土壌汚染を防止するため、底にシートを張るなど遮水が図られており、また、内部から出る汚水を集め排水処理できる設備も設置されています。

(3) 遮断型最終処分場:有害な重金属などを含む産業廃棄物が対象。屋根付きで、内部は間仕切りされたコンクリート壁と蓋によって、有害なごみは、一切遮断され漏出しない構造になっています。

-

廃棄物の安定化埋立廃棄物は生物・物理・化学的に反応し、液状、ガス状の汚濁物質を排出しますが、その量は時間とともに減少し、いずれは処理をしなくても周辺に影響を及ぼさないレベルまで低下します。このことを安定化といいます。ところが実際の埋立処分場では廃棄物が均一に埋め立てられていないため安定化は均等に進まず、掘り返すと再び分解反応が起こることがあります。このため、現在、安定化は2つに分けて定義しています。

第一段階の安定化:外乱を与えない限り外部に影響を及ぼさない状態

最終安定化:生物・物理・化学的に何の変化も起こすことのない状態、すなわち外乱を与えても外部環境に影響を及ぼさない状態

コラム

-

ごみの歴史ごみの歴史は都市化と密接に関わっています。支配者が代わったり、代替わりの際、新たな地への遷都が行われたのは、政治的な意味合いもありましたが、都市のごみ問題が限界に達したため、余儀なくされた面もあるようです。とはいえ、当時のごみ問題を紹介できるほど整理されたものはなく、具体的対策が多く記録されているのは江戸時代からのようです。

鎖国が続いたその時代、ものを大事にし、リサイクルが定着していた時代でしたが、それでもごみ問題はありました。当時江戸では「会所地」と呼ばれる空き地が各地にあり、そこにごみを捨てていたのですが、近隣住民は悪臭やハエや蚊の発生に悩まされました。そのため、奉行所は町ぶれを出し、会所地にごみを捨てることを禁止しました。これは、慶安2年(1649年)のことで三代将軍徳川家光の時代です。明暦2年(1655年)には、永大浦(現在の江東区)をごみ捨て場に指定しました。その後、次々に海辺の低湿地を中心にごみ捨て場が造られました。

明治に入り、文明開化に伴って生活も変化し、ごみの量も増えてきましたが、処理については江戸時代と大差なく、その分衛生事情が悪くなってきました。衛生のためにごみの焼却という概念が生まれたのは明治33年(1900年)に「汚物掃除法」が公布されてからです。東京では翌年に深川区平久町の埋立予定地における露天焼却が最初でした。燃やすとたいへんな煙が出たようです。その後、昭和4年に深川塵芥処理場工場ができ、昭和10年には、収集ごみの50%の焼却率まで達しました。

話は戦後に移ります。昭和38年(1963年)、厚生省(当時)が補助金を出すようになってから次々に焼却工場が建てられました。ただし、東京では、海岸沿いの埋め立て処理が主体で、焼却施設ができるのは遅れました。その埋立地周辺では、昭和40年代前半にハエの大発生が起き、悪臭防止を兼ねた覆土という手法が生まれました。

高度成長時代に入ると、最終処分場の確保が困難になってきました。焼却の目的もごみの処理から減量化へと変わり、焼却技術の進歩もあり、最終処分場に運ばれるものは、生ごみや半生のごみよりも焼却残渣(灰)が増えました。一方、排出されるごみの質も変わり、プラスチック類や家電製品、またペットボトルなどが増えてきました。こうした流れを経て廃棄物問題は循環の時代を迎えるのです。

四谷大木戸(部分拡大)

8号地処理場のごみ揚陸状況(昭和25〜27年頃)