何がおきているか調査

オゾン層(1)

今回からオゾン層破壊についての話です。

オゾンは殺菌、脱臭、脱色などに用いられる物質ですが、身の周りに存在すると、人の健康や植物などに被害を及ぼすことが知られています。

一方でオゾンは、太陽から降り注ぐ有害な紫外線を防ぐ役割を果たしています。紫外線防御のためには大量のオゾンが必要ですが、地球はうまく出来ていて、そのために必要な大量のオゾンを地上10~50kmの高さの、成層圏と呼ばれる領域の中にオゾン層として閉じ込めています。

そのオゾン層がスプレー缶やクーラー、冷蔵庫などに用いられてきたフロンなどの人工化学物質によって破壊されていることが、1980年代頃から問題になっています。オゾン層で何が起っているのか、いろいろな角度からよく調べる必要があります。

ところで、オゾン層はそんなに遠い場所にあるわけではありません。直線距離では、つくばセンターを地上とすれば、霞ヶ浦の土浦側から鹿島神宮付近がオゾン層の高さに相当します。

しかし簡単にオゾン層に行って様子を調べてくるわけにはいきません。そこで、計測装置をバルーン(気球)に付けて飛ばして測定したり、地上から特殊な方法で眺めたり、あるいは衛星に計測装置を取り付けて地球の外から眺めたりして、オゾン層の様子を調べています。今回は地上からオゾン層を眺め続けた例を紹介しましょう。

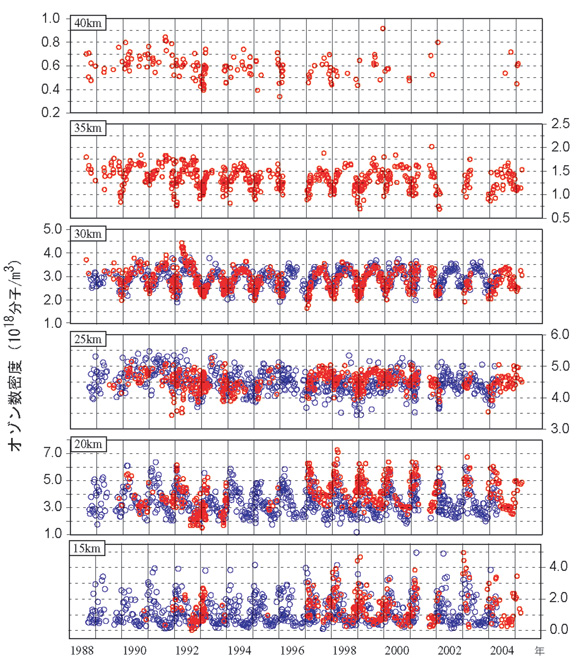

国立環境研究所では、レーザーを上空に放ちオゾン層で散乱された光を検出することでオゾン層を調べるオゾンライダーと呼ばれる方法を利用し、つくば上空のオゾン層の監視を続けています。 その結果を、オゾンゾンデ(オゾン計測器をゴム気球に付けた測器)と呼ばれる方法で気象庁高層気象台が測定した結果と合わせて図に示します(下図)。高度によって、オゾン量や季節による増減の様子が異なることが分かります。

当研究所ではオゾンライダー以外に、ミリ波オゾン分光計と呼ばれるオゾンが発する電波を捉える計測装置も駆使して、10~80km付近の高度範囲でオゾンの変化を注意深く監視し続けています。 オゾンが時間とともにどんな振る舞いをするのか、いろいろな高度領域でオゾンがどのように変化しているのか、オゾン層は回復に向かい始めているのか、また回復は順調なのか、と言った問題に答えて行きたいと考えています。

【成層圏オゾン層変動研究プロジェクト プロジェクトリーダー 今村隆史】

- 研究最前線

- ふしぎを追って

- 市民と研究者と環境

- 私たちと話しませんか「環境の研究」

- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」

- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」

- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」

- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」

- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」

- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」

- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」

- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」

- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」

- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」

- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」

- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」

- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」

- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」

- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」

- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」

- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」

- オゾン層(1)「何がおきているか調査」

- ゴミ(7)「PCBをなくす」

- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」

- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」

- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」

- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」

- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」

- ゴミ(1)「日本での流れを追う」

- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」

- 森林「二酸化炭素収支を観測する」

- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」

- モニタリング「施策を目ざした観測」

- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」

- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」

- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」

- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」

- 温暖化(1)「深刻化するその影響」

- 花粉症(3)「予防するには」

- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」

- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」

- ココが知りたい地球温暖化

- CGER eco倶楽部

- 環環kannkann

- リスクと健康のひろば

- 環境展望台

- 環境展望台「環境技術解説」

- 環境展望台「探求ノート」

- 国立環境研究所動画チャンネル