生態系の“熱帯化”:温帯で海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりが進行するメカニズムを世界で初めて解明

-気候変動、海流輸送、海藻食害による説明-

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会、北海道教育庁記者クラブ、立川市政記者クラブ同時配付)

| 平成30年8月20日(月) 国立研究開発法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター (研究員) 熊谷 直喜 (センター長) 山野 博哉 国立大学法人 北海道大学 北極域研究センター (助教) Jorge García Molinos 大学院地球環境科学研究院 (准教授) 藤井 賢彦 (教授) 山中 康裕 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所 生物圏研究グループ (助教) 髙尾 信太郎 |

本成果は、平成30年8月20日の週公開の「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)」に掲載されます。(www.pnas.org/content/early/recent)

1.背景

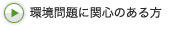

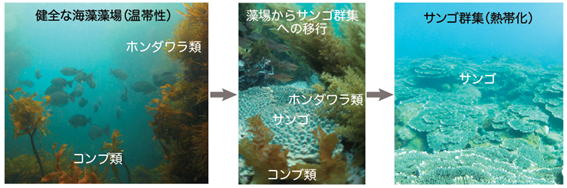

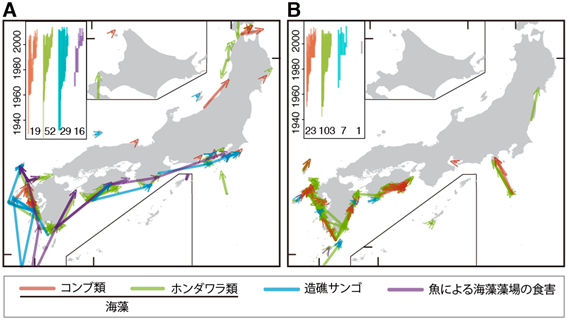

気候変動による温暖化の進行に伴い、生物がより生息に適した環境を求めて移動するならば、その生物の分布は冷涼な地域へと移動すると予想できます。しかし現在の気候の変化は速く、移動分散能力の低い生物では、分布の移動が気候の変化に追いつけず、分布が縮小します。造礁サンゴや海藻は沿岸生態系を構成する主要な生物群ですが、海水温の上昇によって分布が変化しつつあります。例えば、九州から関東にかけての温帯では分散能力の高いサンゴの分布が拡大する一方で、分散能力の低い海藻の分布は縮小する傾向にあります(写真1)。このような温帯の生態系の“熱帯化”は、近年世界各地から断片的に報告されており、その実態とメカニズムの解明が急務となっています。このような現象は、海藻を食害する魚類の温帯への進出、それらの魚類やサンゴを熱帯・亜熱帯から温帯へと連れてくる海流と関係していると考えられてきました(図1A)。しかし、これまでそれらの関係を実際に証明した研究はありません。海流の影響を検証する上で、熱帯から亜寒帯へわたる日本列島は最適な研究場所です。

海水温上昇に対する海洋生物の分布の北上は、分布北限を更新する移動分散と、分布南限における局所地域集団の絶滅の結果とみなせます。すなわち、分布北限の拡大は生物の分散能力と比例するため、海流輸送の影響が大きいと予想されます。一方、分布南限の縮小は移動を伴わないため、海流との関係は弱いと予想できます。また、サンゴは海藻よりも浮遊期間が長く、食害魚類は浮遊期間が長い上に高い遊泳能力を有しています。このため、海藻よりもサンゴ、サンゴよりも食害魚類がより速く分布を拡げやすいと考えられます。さらに海流が水温のより低い方向へと流れる海域では、分布拡大速度の違いはより大きくなるでしょう。本研究では、これらの海流を利用した生物間の分布拡大速度の違いが、海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりと関係があると考えました。

そこで本研究では、まず国内の主要な海藻とサンゴ、食害魚類の長期的な分布変化を文献記録から検出しました。さらにその分布変化を説明するために、海水温の長期的変化と海流の流速分布を用い、海水温変動と海流の影響を同時に解析するモデルを開発しました。

2.方法

まず分布変化を検出するために、日本の温帯に出現する主要な海藻(コンブ類8種、ホンダワラ類22種)と造礁サンゴ(12種)、さらに魚類による藻場食害(3種)を対象とし、439文献の記録を精査して主に1950〜2010年代の分布変化を特定・網羅しました。

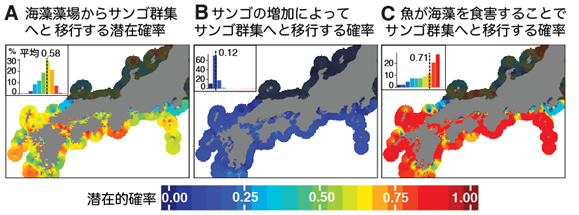

検出した分布変化を説明するモデルとして、海水温上昇と海流輸送による分布変化速度を説明するモデルを開発しました(図1B)。このモデルは分布端における気候変化速度を計算するClimate velocity trajectory model(Burrows et al. 2014※4)を発展させ、分布の拡大における海流輸送の効果を組み込んだ拡張モデルです。また、海流輸送の効果を示す指標値(最小0〜最大1)を導入し、海流の効果をどれくらい大きくしたときに最もモデルの説明力が高くなるかを推定しました。さらに、構築したモデルを用いて海藻、サンゴ、食害魚類の分布変化速度の大小関係を推定し、海藻藻場からサンゴ群集への潜在的な移行確率を求めました。

3.結果

分布の拡大は海藻よりもサンゴや食害魚類の方が多く、またより長距離で速く変化しました(図2)。海藻では分布北限の拡大よりも分布南限の縮小が多く検出された一方、サンゴや食害魚類では分布南限は変化せず分布北限が拡大するケースが大半でした。また分布の拡大・縮小は、黒潮や対馬暖流に沿った海域に集中していました。

分布北限の拡大速度は、温暖化影響に海流輸送の効果を組み込んだモデルを用いてよく再現できました(海流輸送の効果の指標値が最大限:>0.99)。一方、分布南限の縮小は生物の移動を伴わないため、海流輸送の効果は弱い(海流輸送の効果:0.64)という結果になりました。さらに、海藻だけでなくサンゴさえも、分布の拡大が気候の変化の速さに追いつけないことが分かりました。

開発したモデルによる気候変化速度と海藻、サンゴ、魚類の分布変化速度との関係を用いた推定では、海藻藻場がサンゴ群集へ置き換わる潜在的な確率は平均0.58となりました(図3A)。確率は九州や四国、紀伊半島など、実際にサンゴ群集が拡大している海域で高い値を示しました。また、サンゴ群集への移行メカニズムとしては、海藻藻場内でサンゴが増加する直接的な競合(確率0.12)よりも、海藻藻場が魚の食害を受けることでサンゴが増加しやすくなる間接的な移行メカニズムが大きく上回っている(確率0.71)ことが分かりました(図3B、C)。なお、海藻藻場からサンゴ群集へ置き換わる確率は将来にかけて上昇(平均0.80)する予測結果が得られており、サンゴとの直接競合による置き換わりも増える(確率0.35)と予測されます。

4.考察・今後の展望

本研究は、南日本の広域で進行している海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりの全貌を明らかにし、温暖化影響に加えて海流や食害のような外的要因が複合的に作用して生物群集の分布変化が進行していることを示しました。つまり、海藻藻場やサンゴ群集の保全策を講ずるには、海水温の上昇だけでなく海流に関する環境や他の生物との間の種関関係も考慮する必要があることを示しています。

世界全体では、海藻藻場は温帯を中心として弱い減少傾向ですが、サンゴ群集は熱帯を中心として強い減少傾向にあります。温帯で分布が拡大しているサンゴには熱帯で絶滅危惧種となっている種(スギノキミドリイシなど)が含まれており、それらの種にとっての温暖化影響下での避難地域が増えているという見方もできるでしょう。しかし海藻藻場からサンゴ群集に置き換わると、生態系機能・生態系サービスも変化することが予想されます。例えば、海藻藻場は炭素貯留速度が大きいことでも知られており、地球温暖化の緩和を進める上で重要な生態系機能を担っていますし、従来からの水産有用種の生活の場として機能しています。一方、サンゴが作り出す複雑な物理構造は他の生物に生息場所を提供し、サンゴに伴って増加する南方系の色鮮やかな魚類はダイビングなどレジャー産業にとっても有用です。このため海藻藻場もサンゴ群集もいずれも同様に保全していく必要があります。

しかしながら、サンゴの分布拡大さえも気候変化の速さに追いつけず、実際に海藻藻場が消失したまま依然サンゴが加入していないケースも多く見られます。すなわち、このまま対策を行わなければ、海藻藻場がサンゴ群集に置き換わるだけでなく、従来型の生態系自体が消失する海域が拡大する可能性があります。これらの将来起こりうる事態に対処するために、本研究の結果からは次のような保全策が考えられます。まず、国内の温帯の多くの地域では海藻を食害する魚類は食用に利用されてきませんでしたが、積極的に漁獲し個体数を少なく抑えることができれば、海藻藻場の保全に大きく貢献できるでしょう。また、黒潮や対馬暖流の当たりやすい海域、離島、半島の先端付近では、海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりがより速く進行すると考えられるので、より重点的な海藻の保全対策を講じる海洋保護区に制定することも効果的と考えられます。

本研究は国内で起こっている海藻とサンゴの分布変化の全貌把握と変化のメカニズムの解明を目的として、海水温の上昇と海流、海藻を食害する魚類の影響に着目した解析をしました。しかし、海藻やサンゴの生息に影響する環境要因には海洋酸性化など、他にも重要な要因が知られています。今後はこれらの要因も考慮し、より高精度な分布変化の予測を可能にしたいと考えています。

5.研究助成

本研究は、文部科学省委託事業統合的気候モデル高度化研究プログラム、同気候変動リスク情報創生プログラム、環境省環境研究総合推進費(S-9)アジア規模での生物多様性観測・予測・評価に関する総合的研究、同(S-15)社会・生態システムの統合化による自然資本・生態系サービスの予測評価、日本学術振興会外国人特別研究員プログラム(JSPS/FF1/434)、文部科学省テニュアトラック普及プログラムの支援により行われました。

6.問い合わせ先

国立研究開発法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター

研究員 熊谷 直喜

電話:029-850-2470

E-mail:kumagai.naoki(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

7.発表論文

Naoki H. Kumagaia, Jorge García Molinosb, Hiroya Yamanoa, Shintaro Takaoc, Masahiko Fujiid, Yasuhiro Yamanakad (2018) Ocean currents and herbivory drive macroalgae-to-coral community shift under climate warming. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国東部時間8月20日の週に掲載:www.pnas.org/content/early/recent).

※ 下線で示した著者が国立環境研究所所属です。

a: 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター

b: 北海道大学 北極域研究センター

c: 国立極地研究所 生物圏研究グループ

d: 北海道大学 大学院地球環境科学研究院