日本近海で増える極端昇温への

地球温暖化の影響が明らかに

~「1.5℃目標」達成で過去最高水温の常態化を回避~

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配付)

本研究の成果は、2022年10月7日付で米国地球物理学連合から刊行される自然科学分野の学術誌『Geophysical Research Letters』に掲載されます。

1.研究の背景

工業化以降の人間活動は地球温暖化をもたらしてきましたが、その熱の9割以上が海洋に蓄積されており、世界中の海で「海洋熱波注釈1」のような異常高温が発生しています。日本近海の海面水温については気象庁が継続的に監視していますが、観測史上最高水準に達するような高温状態が度々報告され、サンゴなどの海洋生態系や漁業への影響が懸念されています。

2020年8月に生じた日本南方沖を含む北西太平洋の未曾有の高温を分析した結果、人為的な地球温暖化によって、このような異常高温の発生頻度が1000年に一度以下から約15年に一度にまで高まっていることを林ほか参考1は示しました。その後も、2021年の7月と10月には日本海などでの高温状態が参考2、2022年の6月から8月には日本近海の平均海面水温が観測史上最高となる異常高温の発生が報告されました参考3。

しかし、ほとんどの事例については長期的な気候変動がどの程度影響しているか十分に評価されてきませんでした。適応策や緩和策を適切に施行するためには、現状での地球温暖化の影響を定量的に把握し、今後の見通しを示すことが必要です。

2.研究の目的

本研究は、先行研究(林ほか、2021)での解析手法を応用することにより、最新の数値気候モデルによる多くの実験出力と観測データから、1982年から現在までに日本を囲む海域で発生した極端海洋昇温イベントに対して、工業化以降の地球温暖化が与える影響を暦月ごと・地域ごとに包括的に定量化することを目的としました。

また、地球温暖化が今後さらに進んだ場合の日本近海の水温状態を推定するために、月ごとの観測史上最高水準となる海面水温を超える確率を1901年から2100年について見積もり、そのような異常高温状態が常態化する(2年に一度以上起きるようになる)可能性を、地球温暖化の進行度ごとに比較しました。

3.研究手法

本研究では、日本近海の月ごとの海面水温について、気象庁気象研究所が観測をもとに開発した全球客観解析データ「COBE-SST2」と世界各国の研究機関が提供する最新の数値気候モデルによる実験出力を統計的に解析しました。論文に掲載される研究対象期間は1982年1月から2022年7月までですが、本資料では論文受理後に「NEAR-GOOS地域リアルタイムデータベース」から得られた最新のCOBE-SST2データを用いることにより、2022年8月まで延長して解析結果を報告します参考4。

工業化以降の気候変化と地球システムの自然変動を定量的に区別するために、第6期結合モデル相互比較計画(CMIP6注釈2)に参画する世界各国で開発された24の気候モデルによる数値実験結果の集合(アンサンブル)を利用します。ここでのCMIP6アンサンブルは、1850年から2100年までの人間活動による二酸化炭素を含む温室効果ガスやエアロゾルなどの大気汚染物質の排出、火山・太陽活動などの自然起源の気候変動要因を与える一連の過去再現実験と将来予測シナリオ実験注釈3と、工業化前(1850年)条件の200年分の参照実験からなります。また各モデルの海面水温の系統誤差を補正しました注釈4。

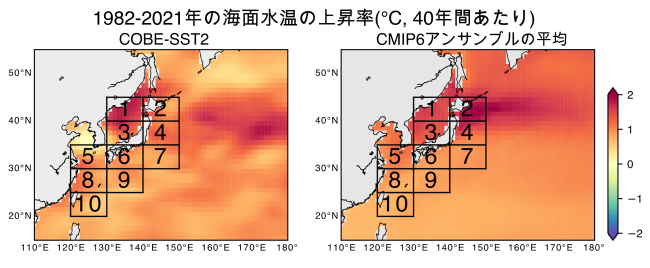

気象庁が日本周辺の海面水温予報に用いる10の監視海域に着目します(図1)。CMIP6アンサンブルは過去40年間に観測された海面水温の上昇を全体としてよく再現しますが、北海道南東方(海域2)周辺では水温上昇を過大に表現するため、海域2を除く9の監視海域について解析します。

極端海洋昇温イベントは、地球温暖化がない場合には20年に一度も起こらないほど高い海面水温の異常状態が、ある海域の月平均として発生した事例とします。まず、海域ごと・季節ごと(1月から12月までの暦月ごと)に、工業化前を想定したCMIP6アンサンブルの参照実験から月平均海面水温の確率密度分布を計算しました。これらの確率密度分布に基づき、1982年から2022年のある年に観測された月平均水温を超える状態の発生確率(P工業化前)が20年に一度以下だと推定される場合、その観測事例を極端海洋昇温イベントとします。同じように、観測と対応する年までの地球温暖化を考慮した場合の発生確率(P現在)を、CMIP6アンサンブルの過去再現実験と将来予測シナリオ実験から推定します。これらの発生確率の違いは地球温暖化に伴う変化を示しており、「Fraction of Attributable Risks(FAR=1-P工業化前/P現在)」を見積もることで定量化されます。FARが0.5を超えると2倍以上、0.9を超えると10倍以上、高温状態の発生確率が地球温暖化により増加したことを意味します。

4.研究結果と考察

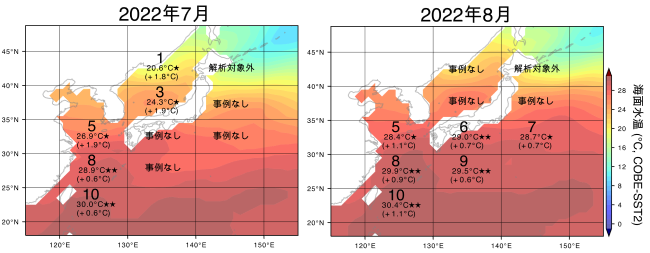

極端海洋昇温イベントの解析例として、2022年の7月と8月の結果を図2に示します。2022年7月には日本海(海域1、3)と東シナ海(海域5、8)、沖縄の南(海域10)において、2022年8月には関東南東方(海域7)と四国・東海沖(海域6)、東シナ海(海域5、8)、沖縄の東および南(海域9、10)において平年を大きく上回る海面水温注釈5が観測されており、極端海洋昇温イベントとして同定されました。これら全ての事例で、FARは0.5を統計的有意に超えており、高温状態の発生確率は地球温暖化により少なくとも2倍は増加したと推定されます。特に、7月と8月の東シナ海南部と沖縄の南、8月の四国・東海沖と沖縄の東で生じた事例についてはFARが0.9を統計的有意に超えており、これらの発生確率は地球温暖化に伴い10倍以上に増えたことがわかります。

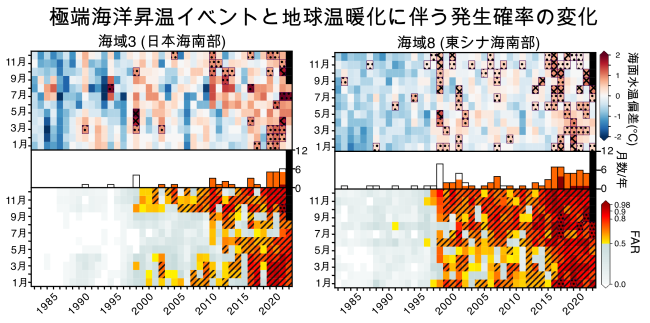

極端海洋昇温イベントの事例数と地球温暖化に伴う発生確率の長期変化を、図2と同様の解析を1982年1月から2022年8月にかけて実施することで明らかにしました。いずれの海域でも事例数は長期的に増加していますが、特に日本の南側で事例数が多く、地球温暖化に伴う変化が早い時期から顕著な傾向にあります。例えば東シナ海南部(海域8)では、日本海南部(海域3)と比べて事例数が多く、それらのほとんどについてFARが2000年頃から0.5を統計的有意に超えており、2015年頃以降には0.9を超える事例もしばしば見られます(図3)。日本の南側で地球温暖化の効果が現れやすいのは、もともと自然の年々変動の振幅が比較的小さく、また工業化以降のエアロゾル排出に伴う冷却効果が現れにくいためだとわかりました。なお、1998年にも多くの海域で極端海洋昇温イベントが観測されますが、地球温暖化の影響は小さく、エルニーニョ・南方振動のような自然の年々変動が主因と考えられます。日本の北側でも地球温暖化に伴う変化は顕在化しつつあります。例えば、7月の日本海南部(海域3)においても、2022年に初めてFARが0.5を有意に超える極端海洋昇温イベントが観測されました(図3左、図2左)。現在の気候では、ほぼ全ての極端海洋昇温イベントが地球温暖化の影響で生じやすくなっていると考えられます。

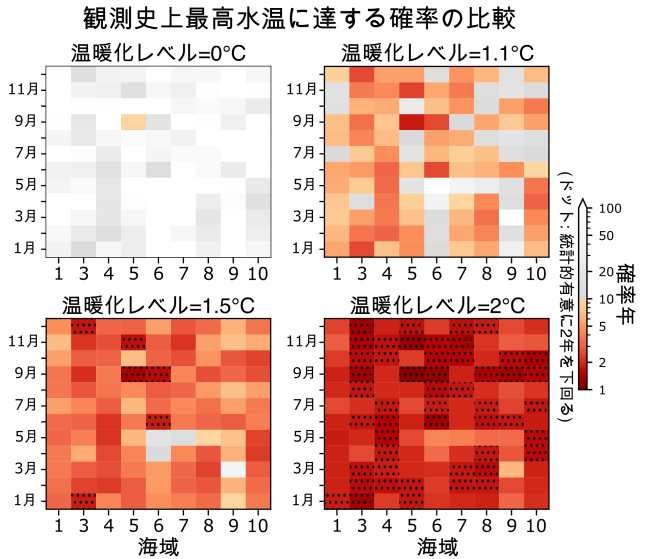

では、今後地球温暖化がより進行すると、日本近海の海面水温はどのように変わっていくのでしょうか。図4では、工業化以降の地球温暖化の進行度(世界平均気温が1850年~1900年における平均値に対してどれだけ変化したかで表現しています。以後「温暖化レベル」と呼びます)が0℃から2℃まで異なる場合について、観測史上最高水温の推定幅注釈6に達する確率(何年に一度起こるか)をCMIP6アンサンブルによる1901年から2100年までの実験結果に基づいて解析した結果を示します。確率年が2年であれば、観測史上最高水準に2年に一度は達する、すなわち我々が2021年までに経験した異常高温の常態化を意味します。温暖化レベルが0℃であれば確率年は10年より十分長いですが、現代に相当する温暖化レベル1.1℃では10年より短い確率年が多く見られ、これまでの地球温暖化が日本近海にすでに影響していることを示します。一方、温暖化レベルが2℃に達すると2年よりも短い確率年が統計的有意に全ての海域で見られます。しかし、温暖化レベルを1.5℃に抑えると、確率年が2年を下回る可能性は多くの海域と季節で回避されることがわかります。したがって、日本近海で観測史上最高の海面水温が常態化することを防ぐには、世界平均気温の工業化以降の昇温量を1.5℃に抑える地球温暖化の「1.5℃目標」を達成する必要があることを示唆します。

5.今後の展望

本研究では、2000年から2022年までに日本近海で観測された極端海洋昇温イベントのほとんどが地球温暖化によって発生しやすくなっていたことが、様々な季節と海域についての包括的な調査により確認されました。今後、これまでの海洋生態系や豪雨、台風などの変化に対する地球温暖化の影響の定量的な理解へ発展することが予想されます。また、本研究の手法に基づき日本の気候変動の現状を継続的に把握することで、地球温暖化への適応策や緩和策の適切な計画・実施へつながることが期待されます。

6.注釈等

注釈1:「海洋熱波」とは、数日から数年にわたる水温の急激な上昇のことです。

注釈2:第6期結合モデル相互比較計画(CMIP6)では多数の数値気候モデルによる様々な実験出力が集約されており、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書など気候に関わる研究に幅広く利用されています。

注釈3:CMIP6アンサンブルは、それぞれの数値気候モデルに工業化以降の温室効果ガス濃度、大気汚染物質排出、火山活動、太陽活動などの気候変動要因の時間変化を与えた過去再現実験(1850年から2014年)と将来予測シナリオ実験(2015年から2100年; ここではSSP2-4.5と呼ばれる中庸的なシナリオ)からなります。本研究では、解析に必要なデータを提供する30モデルのうち、気候感度(大気中二酸化炭素濃度を2倍にしたときの気温の上昇量)が2℃から5℃の範囲内に含まれる24モデルを主に用いて、各モデル1メンバーずつを解析しました。気候感度はIPCCの第6次評価報告書において2℃から5℃の範囲内である可能性が非常に高いと評価されています。

注釈4:気候モデルが再現する長期変化に焦点を当てるために、気候モデルが含む平均状態の系統誤差を低減させる補正を施しました。海面水温の上昇傾向が比較的小さい1951年から2000年の暦月ごとの長期平均値について、それぞれの気候モデルによる過去再現実験と観測データ(COBE-SST2)がデータ格子ごとに整合するように、モデル実験出力は補正されています。

注釈5:1991年から2020年の暦月ごとの平均を平年値と定義し、それからのずれを偏差とします。

注釈6:COBE-SST2に加えて、英国や米国が提供する3つの異なる全球データを用いて、それぞれのデータで1982年から2021年の間の最高海面水温を海域・暦月ごとに求め、4つのデータの最大・最小の幅を「観測史上最高水温の推定幅」とします。CMIP6アンサンブルの1901年から2100年の実験結果において、ある海域・暦月での観測史上最高水温の推定幅に当てはまる月平均海面水温が発生した年を選択して温暖化レベル(本文参照)の確率密度関数を計算することにより、特定の温暖化レベルで観測史上最高水温が起こる確率を推定しました。

参考1:林ほか、2021、

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20210114-2/20210114-2.html

参考2:気象庁、2021年8月3日および11月1日臨時診断表、

https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shindan/rinji/index.html

参考3:気象庁、2022年9月1日報道発表、

https://www.jma.go.jp/jma/press/2209/01d/temp_JJA.html

参考4:NEAR-GOOS地域リアルタイムデータベース、2022年9月15日閲覧(8月データは速報値)、

https://ds.data.jma.go.jp/gmd/goos/data/rrtdb/jma-pro.html

参考5:気象庁、IPCC第6次評価報告書(AR6):IPCC AR6 WG1報告書 政策決定者向け要約(SPM)暫定訳(2022年5月12日版)、

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html#SPM

7.研究助成

本研究は、文部科学省「気候変動予測先端研究プログラム」(JPMXD0722680395)、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20222002)、および国立環境研究所の気候変動適応研究プログラムの支援を受けて実施されました。

8.発表論文

【タイトル】The Contribution of Climate Change to Increasing Extreme Ocean Warming around Japan

【著者】Michiya Hayashi, Hideo Shiogama, Tomoo Ogura

【雑誌】Geophysical Research Letters

【DOI】10.1029/2022GL100785

【URL】https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2022GL100785

(外部サイトに接続します)

9.問い合わせ先

【研究に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 地球システム領域

地球システムリスク解析研究室 特別研究員 林未知也

地球システムリスク解析研究室 室長 塩竈秀夫

【報道に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください)